Louis Malbert, l’Iroise et le sauvetage en haute mer

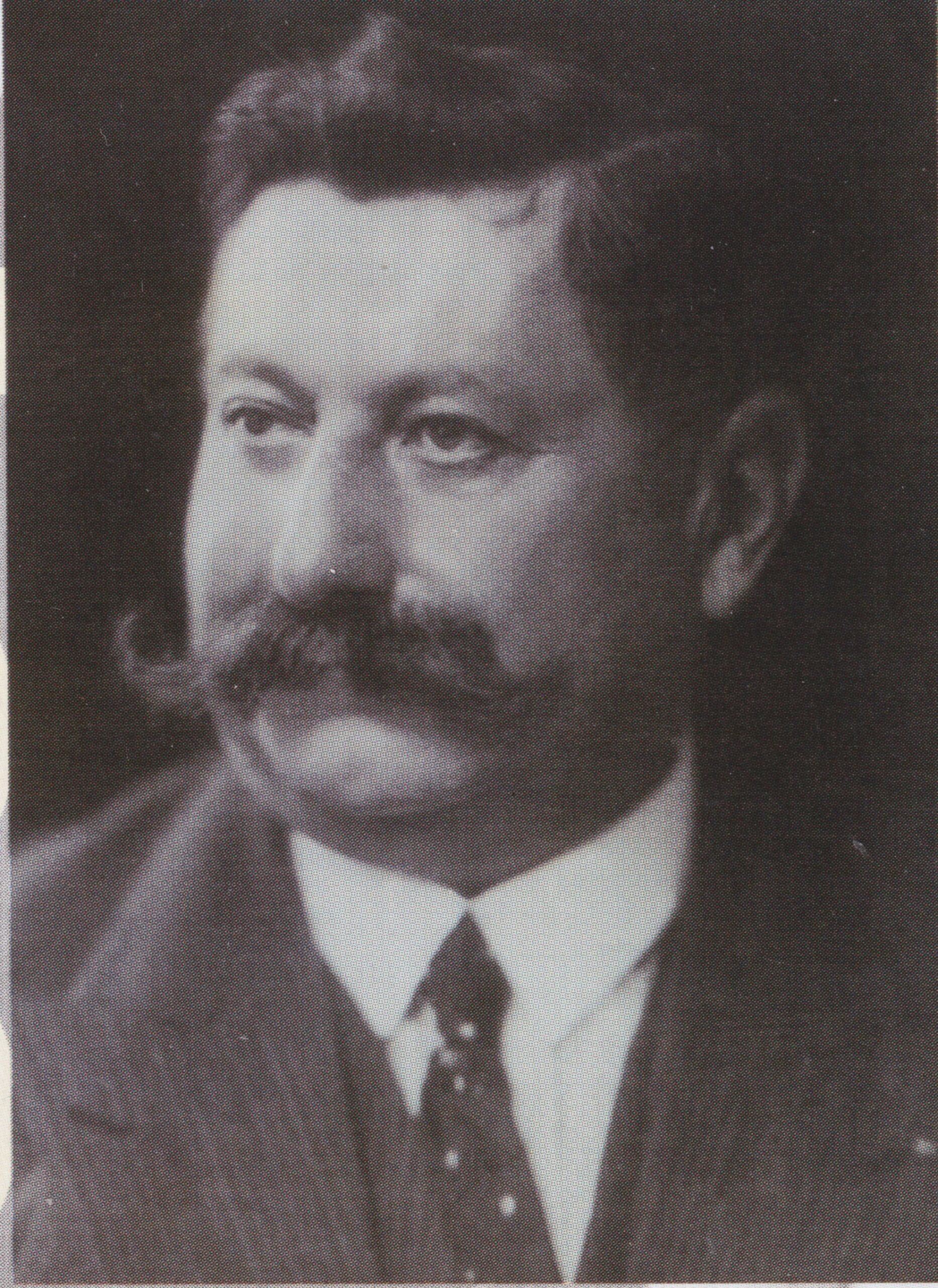

Louis Malbert

Le 21 août 1950 fut érigée au pied du Sémaphore de Saint-Quay-Portrieux, une stèle due au talent du sculpteur breton Armel Beaufils. Sur un simple bloc de granit, deux bas-reliefs en bronze représentent, l’un le profil du Commandant Malbert, l’autre la silhouette de l’Iroise, remorqueur de haute mer à bord duquel il s’illustra, sauvant de nombreuses vies humaines.

Louis Malbert est né le 18 juillet 1881 à Saint-Quay-Portrieux dans une famille d’entrepreneurs du bâtiment. Orphelin de père à 10 ans, il est élevé par sa mère, sa grand-mère et sa tante. Très vite il manifeste son intérêt pour la mer, encouragé par son tuteur Albert Gourio capitaine au long cours, également natif de Saint-Quay-Portrieux. Louis Malbert débute ainsi sa carrière en embarquant à 13 ans en tant que mousse sur le trois-mâts KerJoseph.

Six ans plus tard, il suit les cours d’élève officier à Paimpol où il obtient le brevet de capitaine au long-cours. Il navigue sept ans comme officier avant d’obtenir son premier commandement en 1907, à 26 ans sur le Pierre Loti, trois-mâts de 84,7 mètres. Il commande successivement d’autres grands voiliers et passe 17 fois le cap Horn.

En février 1919, commandant du quatre-mâts Champigny, il est débarqué à San Francisco, victime de la grippe espagnole. Sauvé de justesse, il est déclaré inapte à la navigation au long cours.

De retour à Saint-Quay-Portrieux, commence alors la seconde vie de Louis Malbert, cinq années de transition avant sa rencontre avec l’Iroise.

Âgé de moins de quarante ans et ne pouvant se satisfaire de son statut de préretraité, Louis Malbert quitte alors sa ville natale pour Brest où l’oncle Gourio vient d’ouvrir un chantier de réparation navale. Dans ce cadre, il participe au renflouement de plusieurs navires, dont le cargo Saint-Nicolas échoué à Bénodet ou le paquebot Lipari. Simultanément, il continue de naviguer au cabotage ou à la pêche. En embarquant à bord du Léon Bourdelles des Phares et Balises, il découvre la mer d’Iroise et ses nombreux dangers.

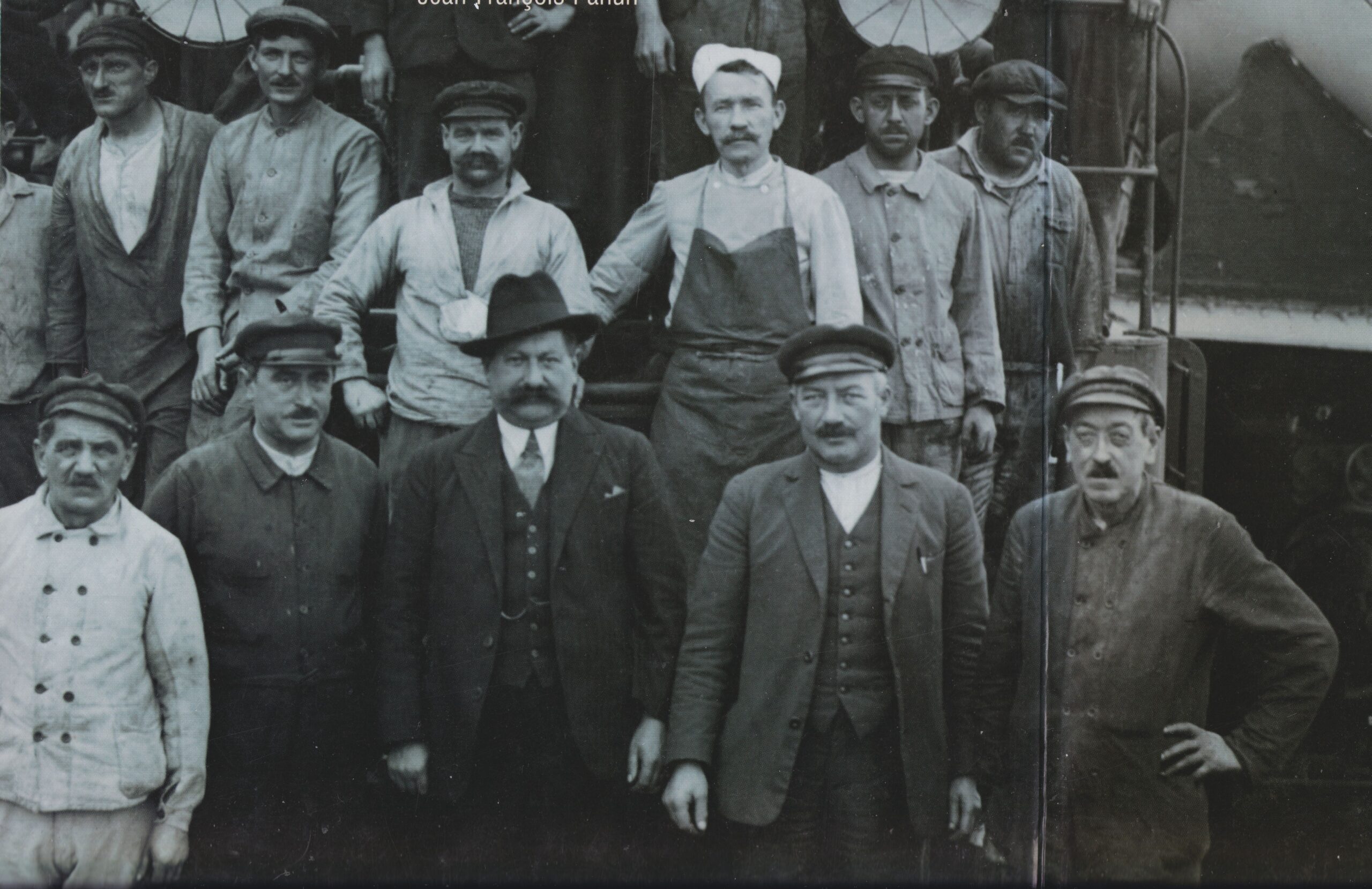

Louis Malbert et son équipage.

C’est alors qu’il est recruté par l’Union Française Maritime, (société créée en 1922 par Henri Cangardel) pour ramener de Saint-Nazaire à Brest un ancien brise-glaces russe transformé en remorqueur.

Pour la première fois, le 6 décembre 1924 le nom de Louis Malbert est inscrit sur le rôle d’équipage de l’Iroise. L’homme et le bateau se sont enfin rencontrés. Leur aventure commune s’achèvera fin septembre 1931, au terme de sept années consacrées au remorquage en haute mer, au cours desquelles forgera la légende d’un marin et d’un navire liés par le même destin.

Durant cette courte période l’Iroise totalise 120 sorties et 63 prises de remorques ouvrant droit à indemnités.

Le remorquage en haute mer

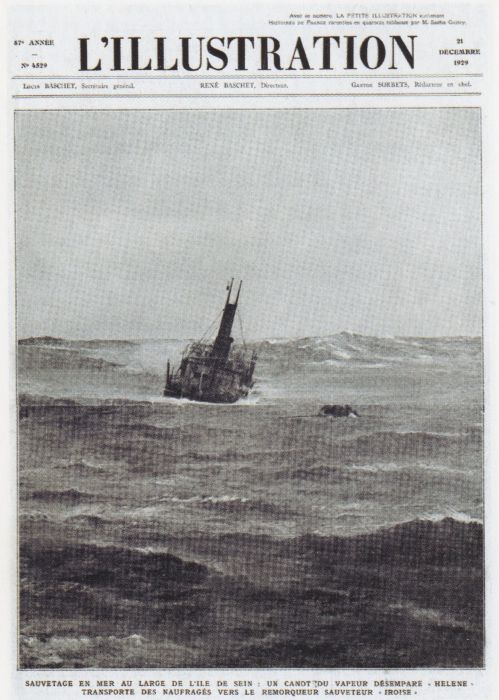

Remorquage de l’Aghia Marina le 29 décembre 1929.

La « haute mer » désigne l’espace maritime éloigné de plus de 20 miles des côtes. Les navires en difficulté y sont généralement de grande taille et les sommes en jeu considérables, tant pour l’armement du navire en difficulté que pour les différentes compagnies de remorqueurs.

Depuis que les navires en difficulté ont acquis la possibilité, grâce à l’installation de la TSF, de se signaler et réclamer assistance, l’intervention d’un remorqueur de haute mer est devenue possible. Pour autant, si le sauvetage en mer des vies humaines est un devoir pour tout marin et ne peut qu’être gratuit, le remorquage des navires en détresse ne l’est pas. Sur ce terrain, plusieurs sociétés coexistent et se font concurrence.

Entretenir une flotte de remorqueurs, prêts à intervenir à tout instant et par tous les temps est nécessairement onéreux. Il faut maintenir les machines sous pression, y compris lorsque le navire est à quai, et disposer d’un équipage d’au moins une vingtaine d’hommes en alerte permanente afin d’être en mesure d’appareiller le plus rapidement possible pour arriver avant la concurrence sur les lieux du naufrage. Dès lors, depuis 1910 toute intervention d’un remorqueur doit donner lieu à établissement d’un contrat entre lui et l’armateur du navire en difficulté.

La rémunération du remorqueur n’est pourtant pas automatique. Ainsi, il est stipulé que si le bateau ayant demandé assistance, n’est pas sauvé ou peut se passer des services du remorqueur, tous les frais engagés restent à la charge de ce dernier. C’est la fameuse clause du « no cure, no pay ». A l’époque, il n’était pas rare qu’en cours de route, une fois le danger passé, le navire assisté coupe discrètement la remorque et fausse compagne à son sauveteur. Celui-ci aura alors travaillé pour rien.

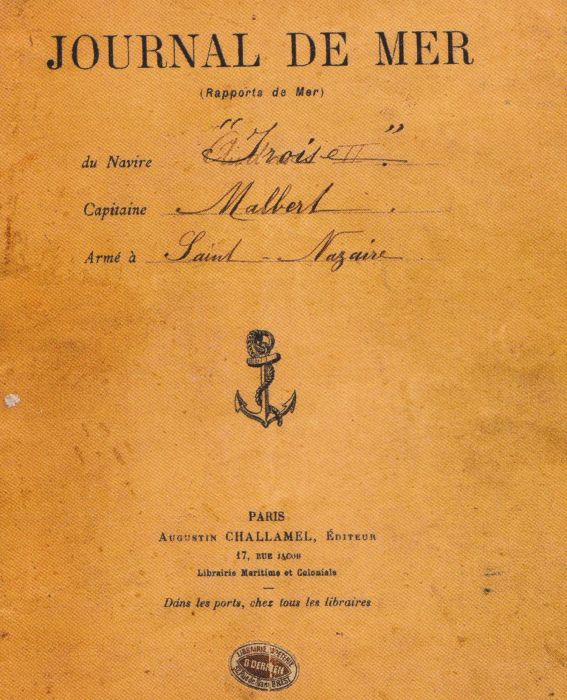

Journal de mer de l’Iroise, Capitaine Louis Malbert

Une fois à terre, le principe d’une caution, dont le montant est fixé immédiatement, est négociée entre les armateurs. Si au bout de quarante-deux jours la caution n’a fait l’objet d’aucune réclamation, l’affaire est conclue et chaque partie renonce à l’arbitrage d’une tierce partie.

Dans le cas contraire, le contentieux est soumis à arbitrage et la rémunération éventuelle, fixées en fonction du coût du remorquage, mais également de la valeur de la cargaison sauvées. L’arbitre se prononce au vu des rapports de mer établis par chacun des capitaines « de façon sincère et honnête ».

Dans ces années-là, l’image du sauveteur en haute mer s’apparente à celle d’un véritables « chasseurs de prime ». L’un des mérites de Louis Malbert a été de modifier cette image, privilégiant le sauvetage des hommes embarqués à celui de la cargaison. « 3000 vies au bout d’un câble », comme l’a écrit l’écrivain Roger Vercel. Effectivement, bien des marins auraient péri si l’Iroise n’avait plongé son étrave dans cette mer furieuse dont il portait le nom…

En 1933 l’Iroise accomplit ses dernières sorties avant d’être vendu. Le navire sera définitivement démantelé en 1951.

L’Iroise à quai.

Rentier de 52 ans, Louis Malbert ne reste pas longtemps inactif. Il rejoint La Rochelle où il dirige un chantier de réparations et de sauvetages. C’est là qu’il mourra, le 28 janvier 1949.

Aujourd’hui, les règles du remorquage ont bien changé. Depuis le naufrage de L’Amoco-Cadix (1978) et ses conséquences sur l’environnement, il a été décidé d’affréter de façon permanente des Remorqueurs d’Intervention d’Assistance et de Sauvetage (RIAS) répartis entre trois stations (Brest, Cherbourg et Toulon). L’État s’appuie alors sur l’expérience de la société des Abeilles et ses nouveaux remorqueurs très puissants Ce dispositif permet au préfet maritime de faire intervenir un remorqueur s’il considère qu’un navire représente un danger pour son équipage ou la préservation du littoral ; et ceci même contre la volonté de son armateur.

Depuis 2005 c’est l’Abeille Bourbon qui est amarrée quai Malbert à Brest. Affrété par la Marine Nationale, 365 jours par an, elle doit être prête à appareiller en 40 minutes et cela 24h sur 24. Dès que les vents atteignent 50 kms/h, l’Abeille est en alerte météo et quitte son quai à Brest pour gagner Ouessant. Protégée dans la baie du Stiff, l’Abeille est ainsi prête à bondir sur le rail d’Ouessant en cas d’urgence.

L’Abeille Bourbon dans le raz de Sein.

Ainsi, la page est désormais tournée : l’assistance aux navires en difficulté n’est plus affaire d’aventuriers.

Demeure cette histoire extraordinaire d’un remorqueur de haute mer et de son capitaine pas comme les autres, que raconte « Remorques », roman (1935) de l‘écrivain Roger Vercel ou le film de Jean Grémillon (1941) qui s’en inspire.