LE DÉBUT DES BAINS DE MER

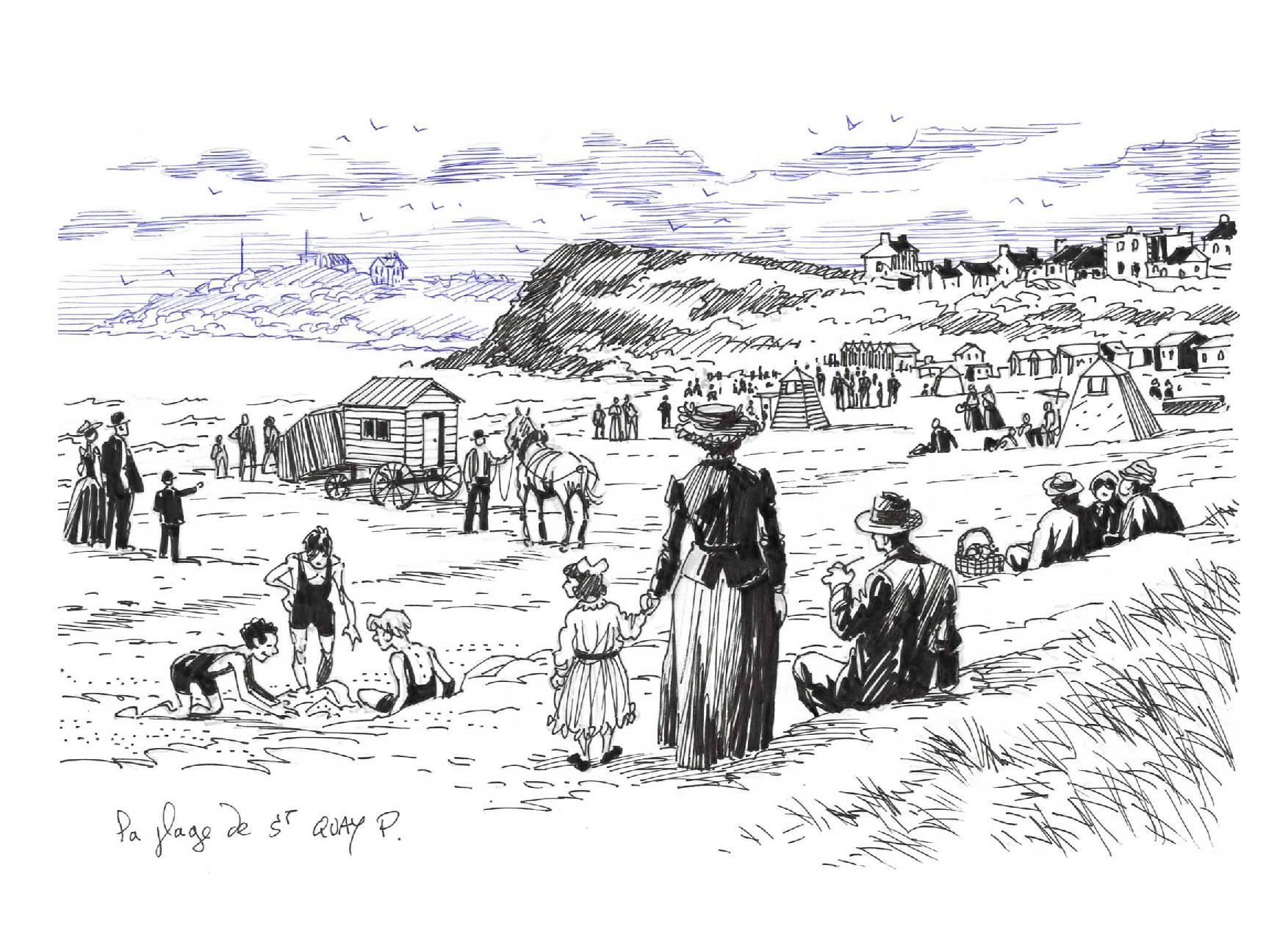

Illustration Erwan Le Saëc

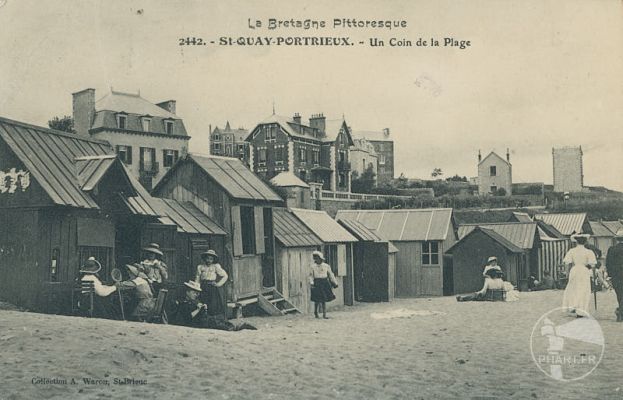

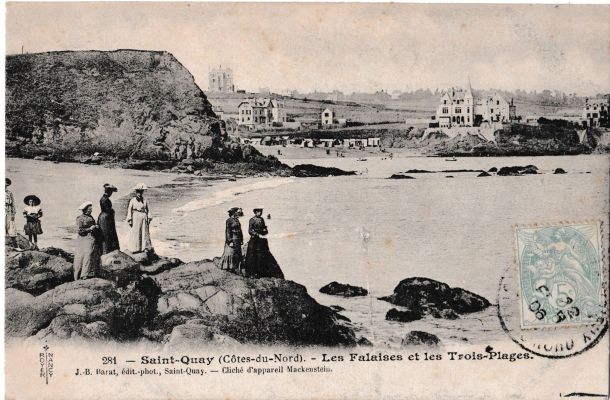

Les débuts du tourisme balnéaire à Saint-Quay-Portrieux

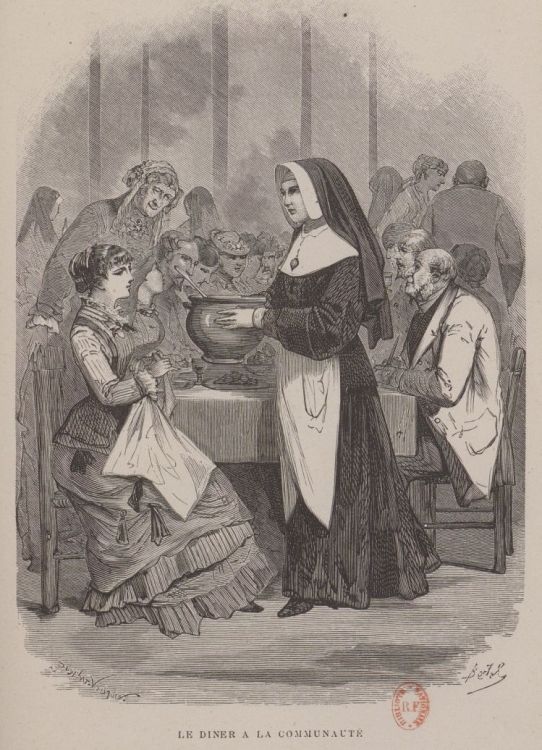

En 1841, un médecin de Guingamp prescrit une cure de bains d’eau de mer à deux de ses patientes. Ces dames de la bonne société guingampaise décident de se rendre à Saint-Quay-Portrieux et, en l’absence de véritable hôtel, demandent l’hospitalité à la communauté religieuse voisine de la plage qui accueille souvent des retraitants. Malgré le but inhabituel de ce séjour, les sœurs acceptent de les recevoir. (Voir le panneau « église paroissiale »)

Longtemps objet de crainte et de répulsion lorsqu’il s’agissait de s’y plonger, la mer est devenue en effet vers le milieu du 19e siècle une sorte de remède universel. Médecins et hygiénistes européens découvrent les vertus thérapeutiques des bains de mer, qui semblent soigner à peu près tout…

Ces bains doivent se dérouler dans des conditions particulières : on recherche surtout les bienfaits du « saisissement » lequel impose un bain froid, donc dans la Manche ou dans l’Atlantique. La pratique en est placée sous la surveillance d’un personnel spécialisé qui peut pratiquer le bain « à la lame ». Le « patient » est plongé dans la mer par un membre du personnel médical, au moment précis où se brise la vague, pour provoquer une suffocation jugée indispensable… c’est le dessin de Daumier daté de 1853. Le premier établissement de bain spécialisé dans les bains de mer ouvre ses portes à Dieppe en 1822.

Le bain à la lame – Daumier – Charivari 1853.

Point d’établissement spécialisé à Saint-Quay-Portrieux, ni de « bain à la lame », mais la plage toute proche permet de profiter des bienfaits de la cure.

Rapidement, la beauté des paysages et les plaisirs du littoral prennent le pas sur l’aspect thérapeutique et les années suivantes, ces deux pionnières reviennent, pour le plaisir, accompagnées de familles amies.

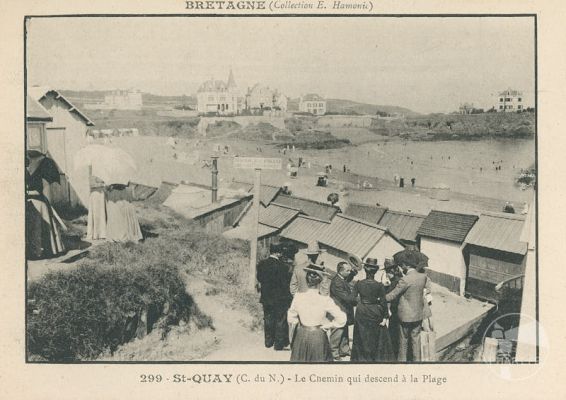

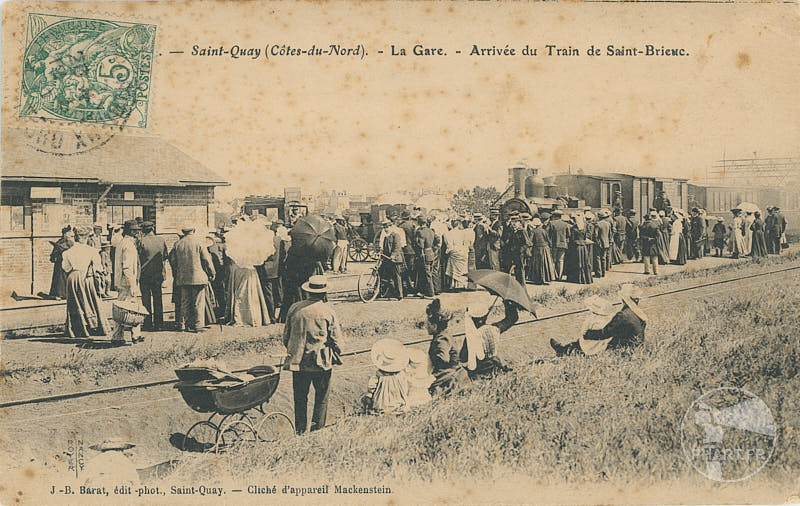

En cette fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, de nombreux artistes séduits par la mer et la vie des ports viennent séjourner en Bretagne. (Voir les panneaux « Eugène Boudin » et « Paul Signac » sur le port) A partir de 1863, l’arrivée du train à Saint Brieuc favorise le séjour des premiers estivants venus souvent de Paris. Le séjour se mérite : il faut compter une journée ou une nuit de train Paris-Saint-Brieuc, puis plusieurs heures de voiture de poste jusqu’à Saint-Quay-Portrieux…

C’est aussi l’époque de la construction des premières maisons de villégiature. A partir du dernier tiers du 19e siècle on peut parler d’un début de tourisme balnéaire, accentué par la mise en service de la ligne du « petit train des Côtes du Nord » qui dessert le Portrieux et Saint-Quay dès 1905.

Affiche André Wilder – 1898

Pendant la saison d’été, les amateurs de bains de mer se font nombreux. Ils logent « chez l’habitant », dans des maisons meublées, des pensions de famille et dans les premiers hôtels qui s’ouvrent près des lieux de baignade.

Pour la commune, cette précieuse ressource financière compense en partie le déclin de la grande pêche. Constatant dans les années 1890 que les « touristes » sont désormais son premier revenu, elle entreprend les nécessaires travaux d’adduction d’eau, de réseau d’égouts, d’introduction de l’électricité. Travaux de longue haleine et nécessaires, car Saint-Quay-Portrieux était en effet dépourvu de ces trois éléments…

En 1893, le « guide des baigneurs à Saint-Quay-Portrieux » d’Ernest Le Nordez indique deux « grands hôtels » et un plus modeste, situés sur le port du Portrieux.

A Saint-Quay, proche de la plage, c’est la Communauté des religieuses qui la première fait office d’hôtel pour accueillir « quelques familles chrétiennes et des personnes qui pour la saison des bains de mer, préfèrent une vie simple aux plaisirs mondains ».

Les plages de France – Bertall – Flammarion 1886.

Les tenues de bain

Les tenues de bain de ces premiers « baigneurs » sont conformes à celles de l’époque. Un arrêté municipal de 1879 précise :

« il est défendu à tous les étrangers ou habitants de la commune de se baigner sur la grève du Portrieux et sur celle du bourg de Saint-Quay-Portrieux sans être vêtu d’un caleçon ou pantalon tombant aux genoux et d’une blouse ou d’un gilet fermé, avec ou sans manches »

Le costume est en effet très codifié : les hommes portent un maillot à manches longues et descendant jusqu’au mollet, les femmes une culotte bouffante recouverte d’une robe attachée à la taille, couvrant les genoux, et un bonnet sur la tête… Ce n’est que beaucoup plus tard, dans les années 1920, que le « costume de bain » plus proche de ce que nous connaissons apparaîtra.

L’aménagement des lieux de baignade

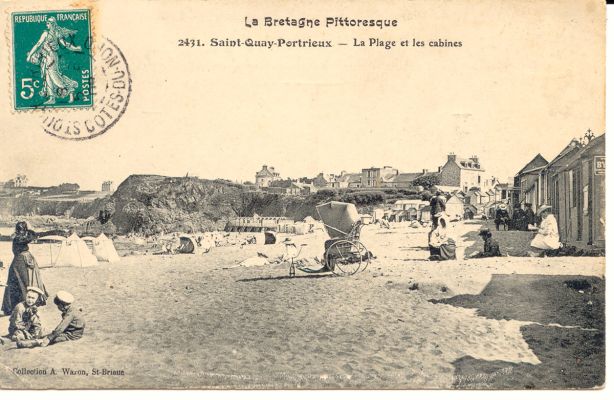

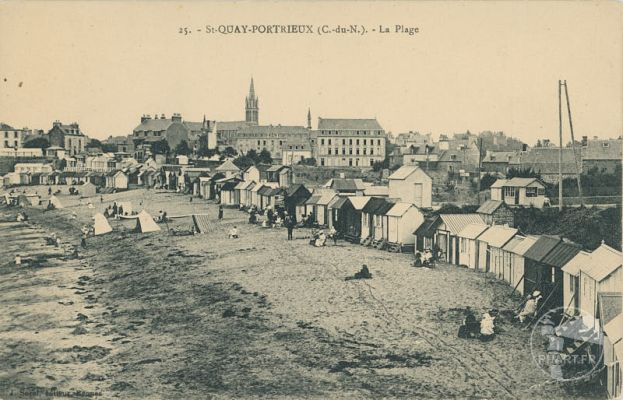

Sur les plages, les premières « cabines de bains » roulantes, parfois tirées par des chevaux, permettent de se changer en toute intimité.

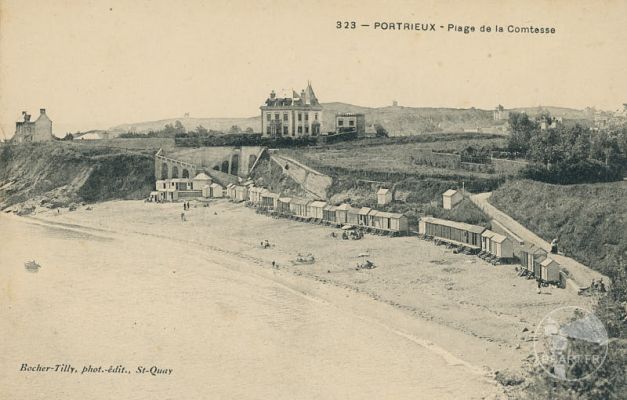

Puis des cabines de bain fixes, en bois, sont installées sans plan précis au-dessus des plages de la Comtesse et de la plage de Saint-Quay, qui prendra plus tard le nom de « plage du Casino ». Elles sont à la belle saison des lieux de retrouvailles des familles.

Certaines de ces cabines sont aménagées pour recevoir l’eau d’une pompe et permettre un bain de pieds chaud pour « faire la réaction »

Sur la plage du port, des emplacements sont réservés pour la baignade et des cabines installées pour les clients des hôtels. Quelques conflits d’usage avec les activités habituelles du port, déchargement des navires, enlèvement de sable pour amender les champs, habitude prises par les paysans de venir baigner leurs bêtes dans le port… devront être réglés par des arrêtés municipaux.