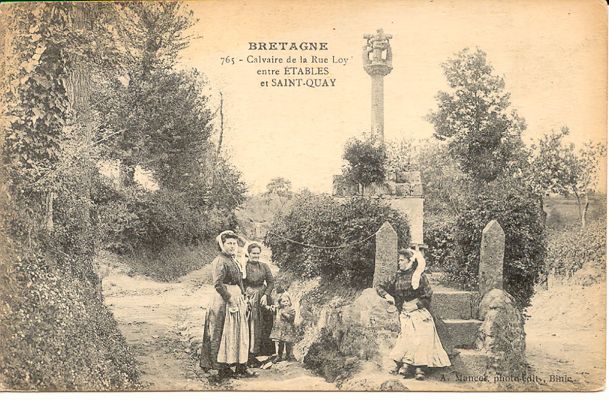

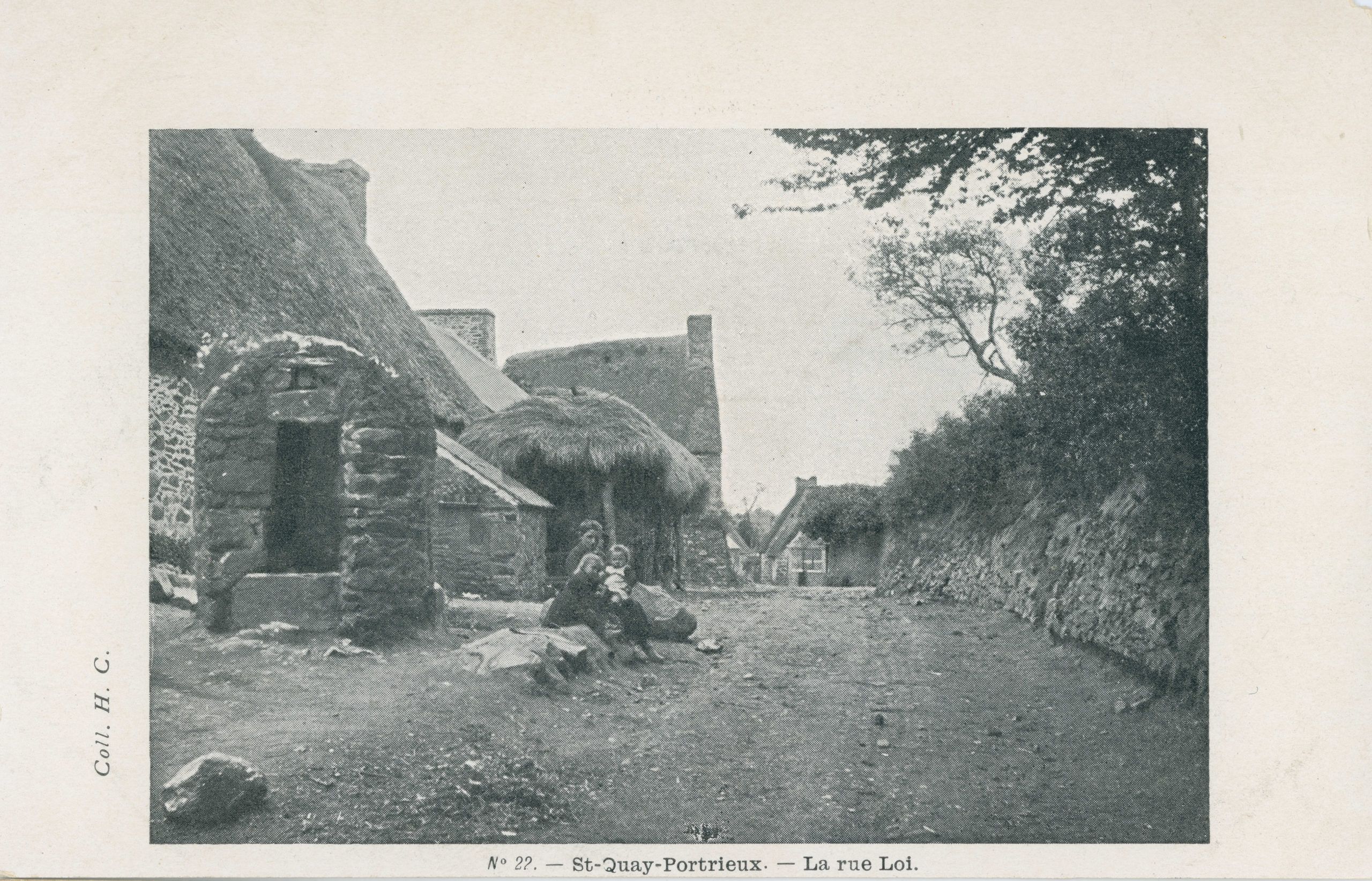

Le village de la rue Louais

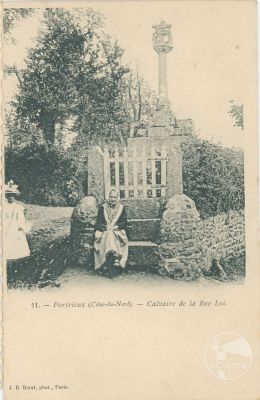

Au cours du temps, l’orthographe du lieu a varié : la rue Loye, la rue Loy, la rue Loi, pour devenir aujourd’hui la rue Louais.

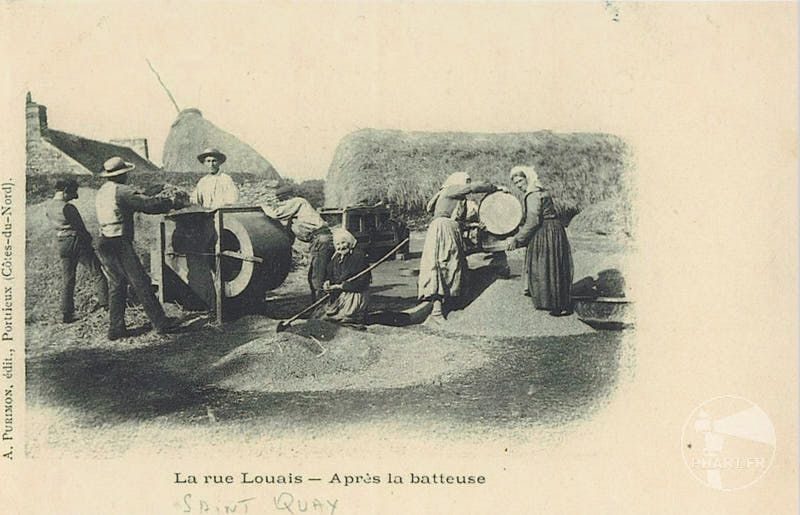

Une majorité de femmes et d’enfants …

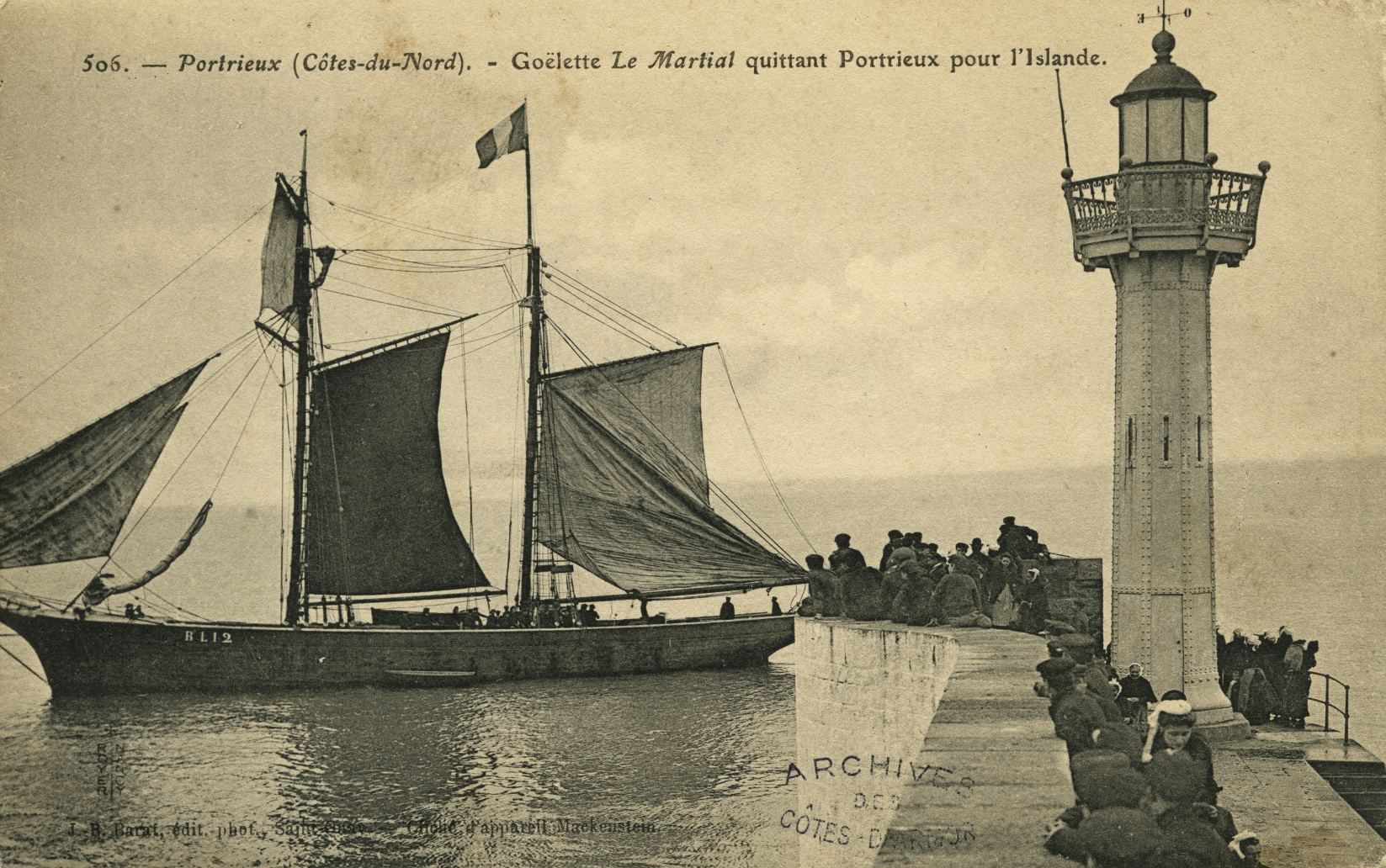

Ce très ancien petit village, autonome comme étaient la plupart, non loin de Saint-Quay-Portrieux, avait jusqu’au 20e siècle un caractère essentiellement rural. Cependant, la proximité du Portrieux le rendait comme beaucoup d’autres villages proches des côtes « entre terre et mer ». Laissant les femmes gérer la famille et les cultures, nombre d’hommes s’engageaient pour les campagnes morutières, Terre-Neuve, les Bancs ou Islande. Certains choisissaient de partir dans la Royale. Après la guerre de 1914-1918, ils se sont tournés vers la marine marchande.

Une économie de subsistance

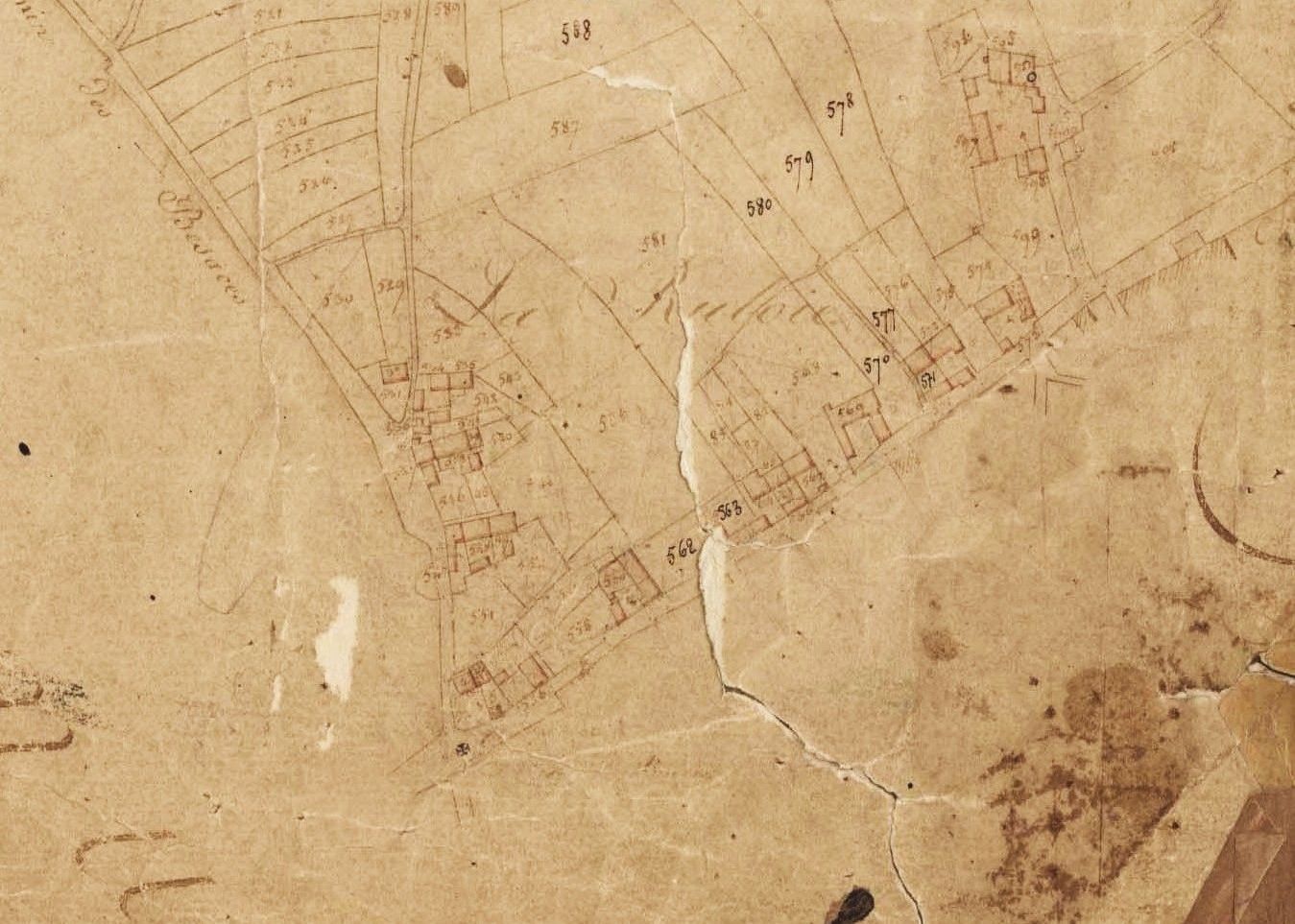

Dans le village de la rue Louais, on produisait le nécessaire en toute autonomie. Un potager, quelques têtes de bétail, des cultures sur de petites parcelles éparpillées même assez loin suffisaient pour le quotidien de familles souvent nombreuses. Les maisons, le plus souvent groupées 3 par 3 possédaient côté rue une cour commune où se trouvait le puits, et derrière de petits jardins.

Un peu à part, le lieu privilégié de la production agricole était « le clos » : terrain souvent entouré de murs qui permettait d’obtenir 2 à 3 récoltes différentes et de cultiver des arbres fruitiers, dont des pommiers pour la boisson essentielle : le cidre !

Cadastre 1822 – La rue Louais côté Etables sur mer

Cadastre 1822 – La rue Louais côté Saint-Quay-Portrieux

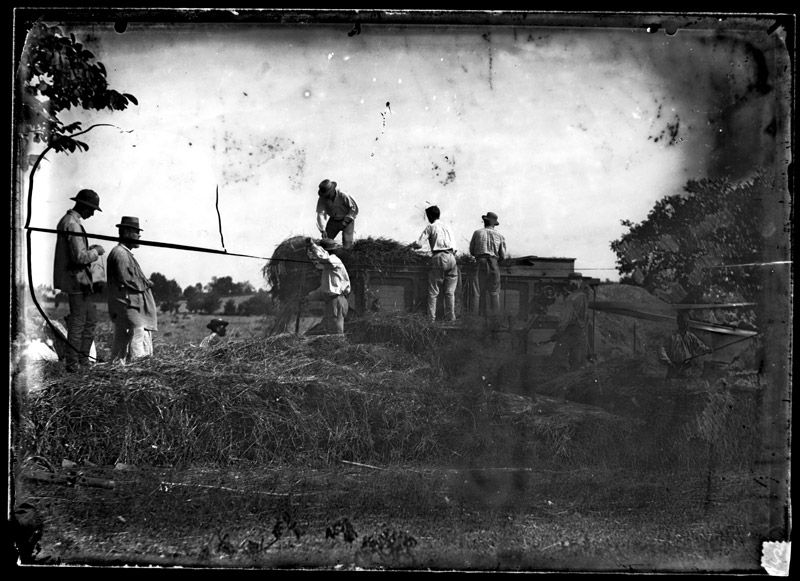

Des activités collectives

Le battage du blé était collectif, après la moisson les familles apportaient leur récolte sur les aires de battage prévues. De même, pour la fabrication du cidre, ceux qui possédaient un pressoir pressaient les pommes des autres. Les murs en pierre des clos et des jardins étaient construits par des tâcherons de retour de campagne de pêche.

La vie dans le village

Pas d’église ni d’école rue Louais. Pour les offices religieux, les habitants fréquentaient l’église de Saint-Quay-Portrieux ou la chapelle Sainte-Anne du Portrieux.

C’est également à Saint-Quay-Portrieux qu’étaient scolarisés les enfants. Ecole primaire religieuse et école primaire laïque y existaient. Depuis les loi Jules Ferry de la fin du 19e siècle, tous les enfants, garçons et filles, étaient scolarisés de 6 à 13 ans, 11 ou 12 ans s’ils obtenaient le certificat d’études primaires avant leurs 13 ans.

Ils se rendaient à l’école à pied, occasion de flâner dans les champs et les bois sur la route du retour. Ce trajet, relativement long, l’était cependant bien moins que celui que devaient parcourir nombre d’enfants des communes rurales, parfois jusqu’à une dizaine de kilomètres.

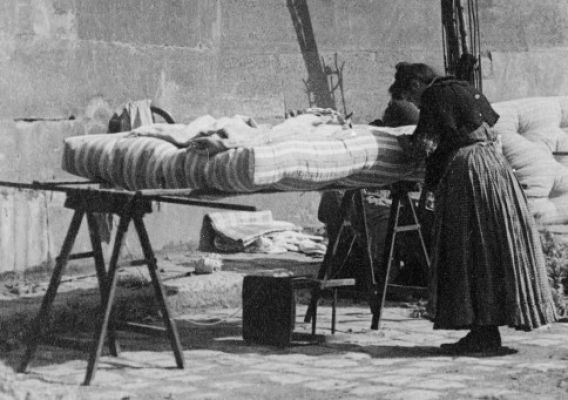

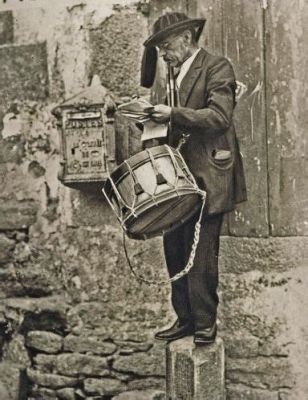

Dans le village, tous les petits métiers étaient présents. Une indispensable repasseuse de coiffes – laver, amidonner et repasser une coiffe demandait plusieurs heures d’un travail minutieux -, quelques couturières, une matelassière qui passait dans les cours avec son matériel pour rénover les matelas de laine, un rémouleur qui aiguisait couteaux et instruments coupants, jusqu’au crieur public avec son tambour. Quelques villageoises savaient prodiguer des soins aux malades, d’autres se chargeaient de la toilette des morts. Un café épicerie offrait un assortiment sommaire mais bien utile. Et pour ce qu’on ne trouvait pas, les commerces du Portrieux n’étaient pas loin. Lorsque les femmes allaient cultiver leurs parcelles, les enfants jeunes étaient confiés aux grand-mères.

Tout près, le lavoir de Gâcon permettait de laver le linge des villageois et plus tard, celui des estivants, procurant un revenu supplémentaire aux lavandières.

Trois manoirs étaient proches, dont celui de la rue Louais, des seigneurs Nicol et Percevaux qui à la fin du 15e siècle ont fait bâtir le calvaire de la rue Louais.