Le bâtiment, construction et fonction

La pointe du sémaphore domine toute la baie de Saint-Brieuc. A 50 mètres au-dessus du niveau de la mer, elle offre un panorama depuis Bréhat (au nord) jusqu’au cap Fréhel (au sud).

La surveillance et la défense du littoral ont toujours été primordiales en Bretagne. Les dangers multiples venaient par la mer… souvent d’Angleterre !

Une batterie de canons…

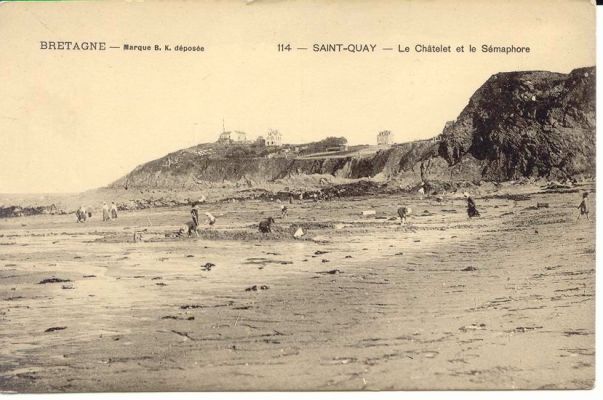

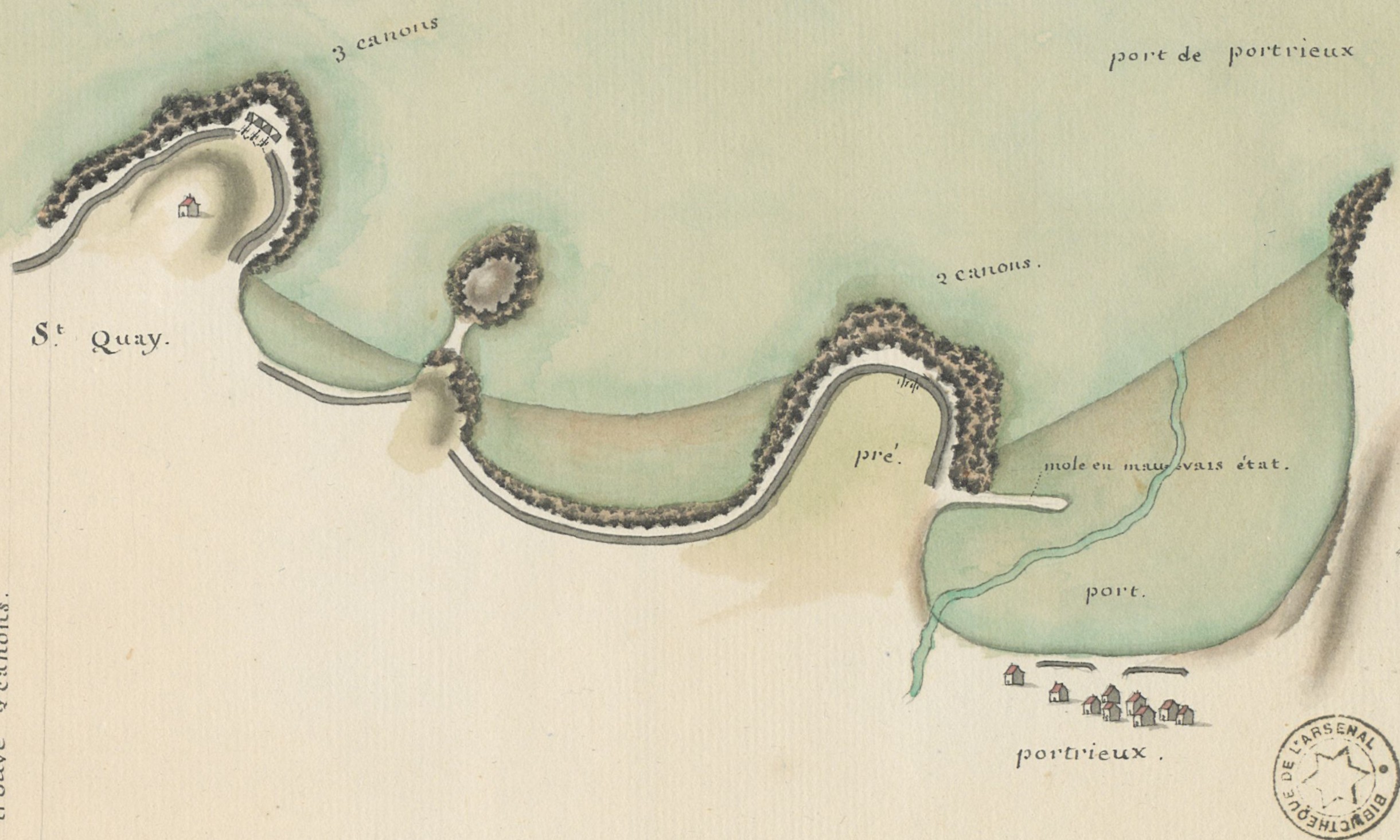

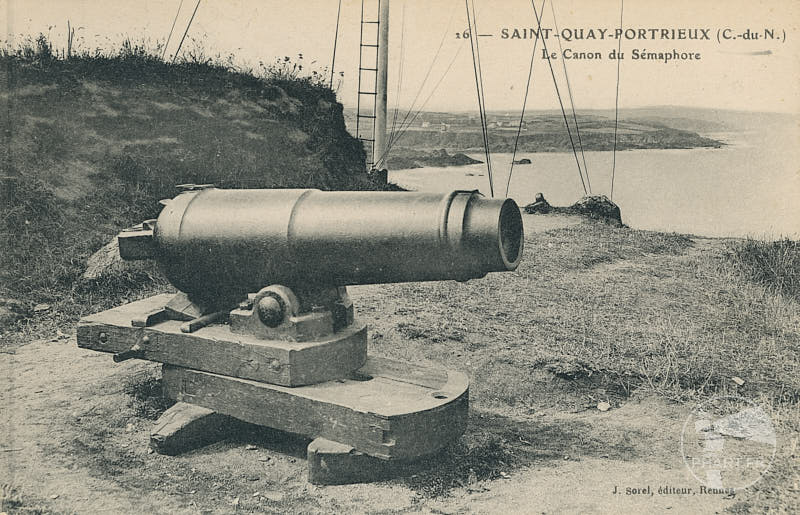

Depuis la fin du 17e siècle, une batterie de canons est installée sur cette pointe. La défense des côtes est alors assurée par des « milices garde-côtes ». En 1756, année de déclaration de la guerre de 7 ans au cours de laquelle France et Angleterre s’opposaient, une inspection des défenses de la côte est ordonnée. Sur le plan aquarellé dressé à cette occasion, on voit le premier môle du Portrieux probablement juste achevé, une batterie de deux canons à la « Priauté » et la batterie de 3 canons sur la pointe du sémaphore accompagnée d’un petit corps de garde qui devait être flanqué d’un mât de signaux.

Saint-Quay et le port de Portrieux – Marquis de Caraman – in « Mémoire sur la Bretagne » – 1756

Bibliothèque de l’Arsenal

Depuis Colbert, un service de vigie ou signaux de côte existait pour surveiller et défendre le littoral. Une ligne continue de batteries, forts et corps de garde pouvaient théoriquement communiquer par signaux optiques entre eux.

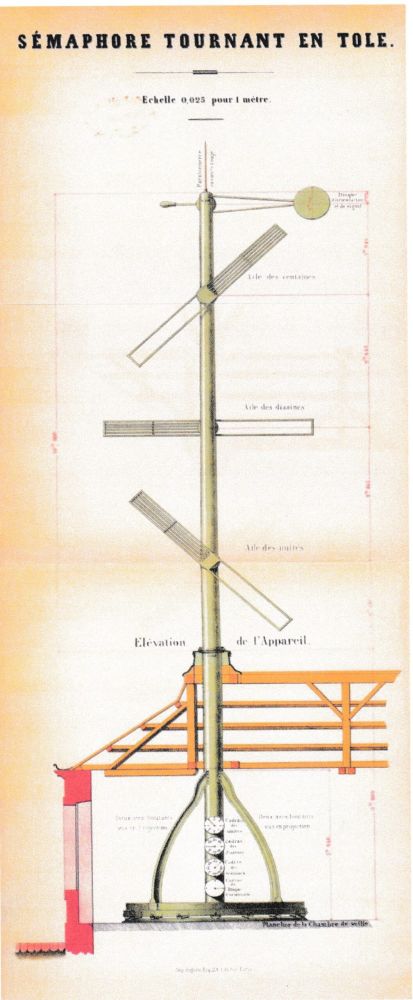

Après la révolution, Charles Depillon met au point un système concurrent du télégraphe de Chappe plus simple et très efficace. Un mât de 12 mètres, facile à monter et à utiliser, permet de communiquer avec les navires et d’un sémaphore à l’autre. Les mâts Depillon, répartis le long de la côte ont été très utiles notamment lors du blocus continental de 1805 à 1814.

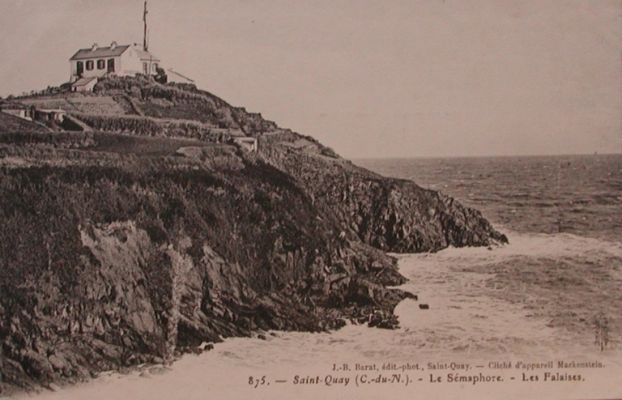

Le poste de signaux du sémaphore de Saint-Quay était équipé d’un mât Depillon toujours en fonction au début du 20e siècle.

En 1858, l’ouvrage passe de l’administration des domaines à celle des douanes qui utilisent le corps de garde comme poste armé pour les douaniers.

Le mât Depillon

1860 : Le premier « sémaphore »

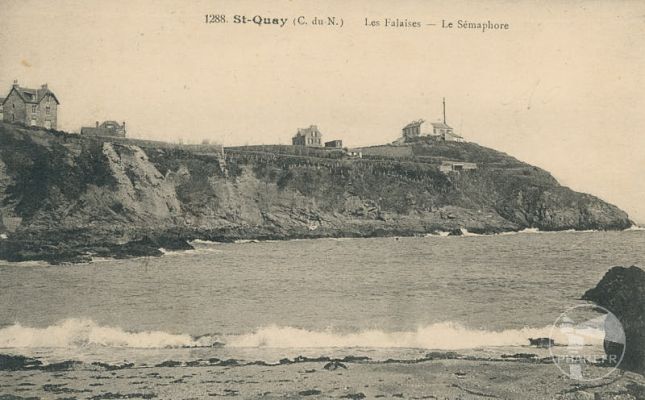

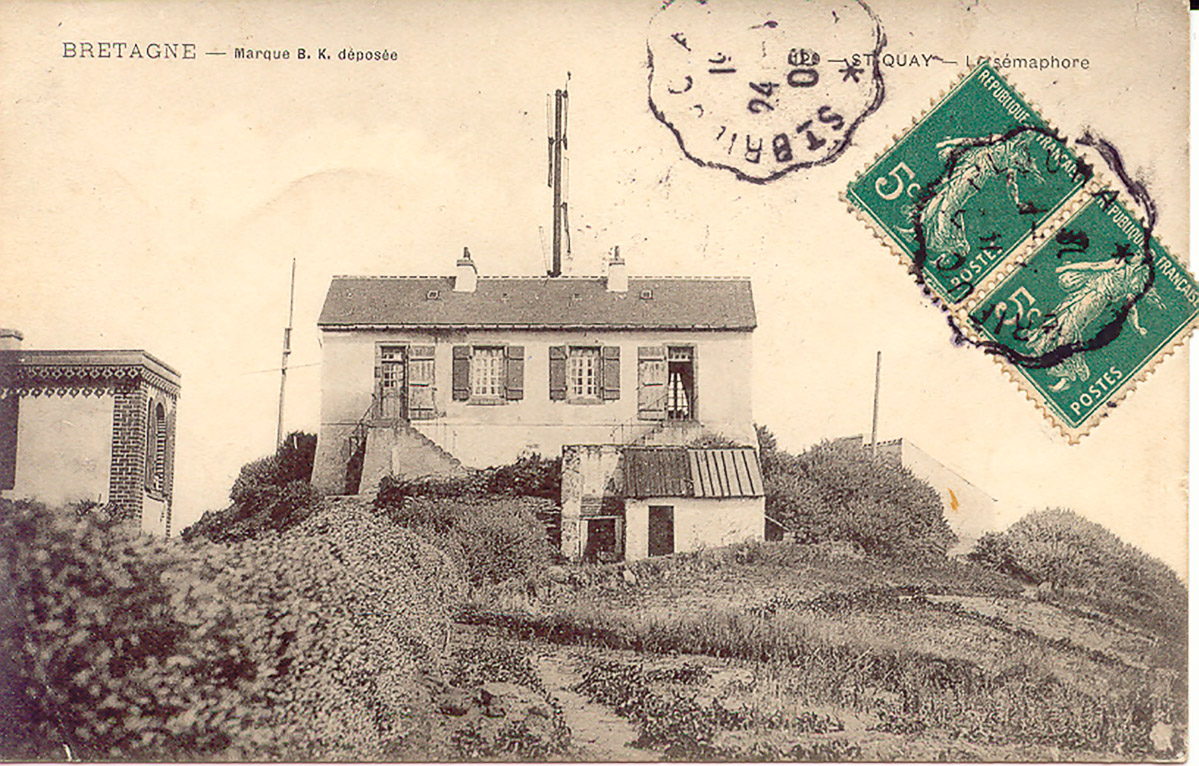

Deux ans plus tard, le terrain est acquis par la Marine et un premier bâtiment est construit. D’un plan standardisé, il comporte une chambre de veille et la maison des guetteurs (des civils inscrits maritimes, et pour la plupart retraités) intégrée au bâtiment.

Le sémaphore a pour mission de surveiller les abords des côtes de la baie de Saint-Brieuc et les usages maritimes locaux de pêche et de plaisance. Il fournit des avis météo, communique avec les navires de passage et transmet les signaux de sinistre.

Sa station télégraphique utilisant le système morse permet la communication des administrations maritimes entre elles. Elle est également au service du public.

Comme tous les sémaphores qui doivent se reconnaître de loin, il est blanc et de forme régulière

Deux guetteurs civils sont affectés à la manœuvre du sémaphore et des appareils électriques ainsi qu’à l’entretien des installations. Le poste est équipé des instruments suivants : baromètre, thermomètre, compas de relèvement, longue vue, et de matériel télégraphique. Il est surmonté du fameux mât Depillon. A côté, un mât de navire gréé avec corne permet de communiquer avec les navires au large au moyen des pavillons de signaux utilisés en navigation. Il sert également à donner des indications météorologiques. Lorsqu’un coup de vent est annoncé, des boules noires et des cônes qui en indiquent la force et la direction sont hissés sur le mât.

Le sémaphore dispose alors d’un canon de signalisation. S’ils aperçoivent ou qu’on leur signale un navire en difficulté au large, les guetteurs hissent un pavillon noir sur leur mât et tirent deux coups de canon à cinq minutes d’intervalle pour prévenir les hommes du canot de sauvetage. Le canon sert également à avertir un navire qu’on a un message (optique !) à lui transmettre.

Le sémaphore de Saint-Quay demeure en fonction jusqu’en 1950, les locaux sont ensuite mis à disposition de l’inscription maritime (administration chargée de l’enregistrement de tout le personnel navigant, des côtes et de la réglementation de la navigation). Ce sont les Hospitaliers Sauveteurs Bretons (HSB), association dont la mission est le secours en mer, qui à partir de 1958 y assureront une veille de jour, d’abord en été puis 7 mois par an, avec le concours de la Compagnie Républicaine de Sécurité, la CRS 13 de Saint-Brieuc, pour la sécurité de la plaisance, de la pêche et pendant les grandes marées.

En 1973, la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) prend le relais, après sa fusion avec les HSB. La veille de jour devient permanente toujours avec le concours de la CRS 13.

Reconsidérer la surveillance

A partir de 1970, la mise en service des premiers sous-marins nucléaire lanceurs d’engins (SNLE) à la base militaire de l’île longue à Brest oblige à repenser et à renforcer le système de surveillance des côtes.

En 1978, le naufrage du pétrolier super tanker Amoco Cadiz au large de Portsall, provoque une épouvantable marée noire, et à la suite de cette catastrophe, la prise de conscience de la nécessité de mieux sécuriser le trafic en mer.

De nombreuses mesures mises en place : réorganisation du trafic maritime dans le rail de l’espace Manche, modification des modes de prise de décision pour des interventions de sauvetage plus rapides, meilleure surveillance des côtes grâce aux CROSS (Centre Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage) , réorganisation du réseau des sémaphores, coordination de tous les moyens de l’état agissant en mer, qu’ils soient militaires, affrétés, civils, privés ou associatifs comme la SNSM.

Lieu du aufrage de l’Amoco Cadiz – Portsall – 16 mars 1978.

1980 : rénovation du bâtiment

Dans l’intention de réarmer le sémaphore, la Marine récupère le bâtiment en 1979.

Après une première rénovation, en 1985 d’importants travaux le transforment. Le bâtiment d’origine est agrandi et une tour de 12 m de haut, semi octogonale avec chambre de veille panoramique, est construite. C’est celle que vous voyez. .

Elle est entourée d’un portique rouge qui d’après l’architecte doit, par sa forme, rappeler les pignons bretons, et par sa couleur blanche, redonner au poste sa fonction d’amer (point de repère sur la côte fixe et identifiable pour la navigation)

Le mât de signalisation en bois, abattu en 1986, est désormais remplacé par les mâts et antennes radars qui surplombent la tour.

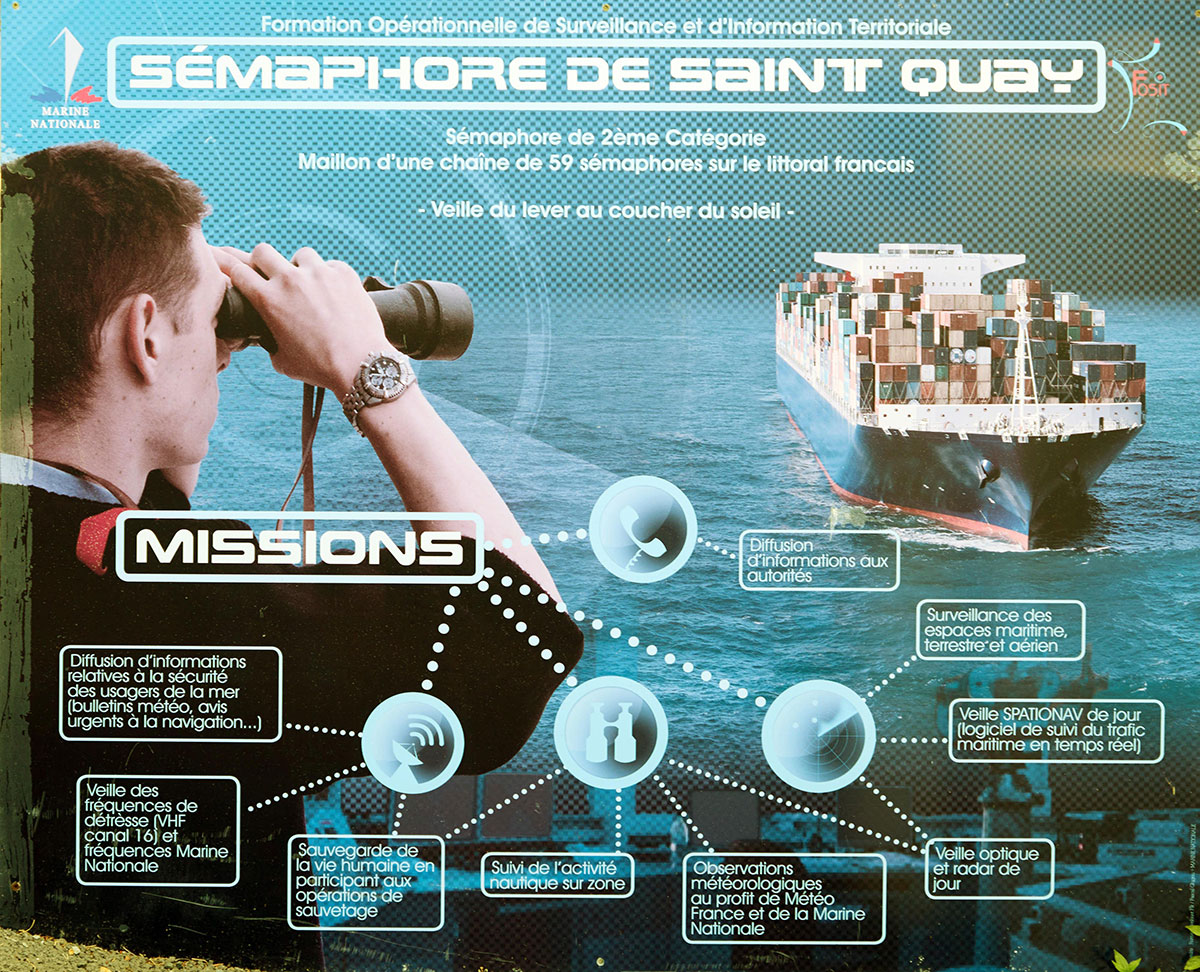

Missions actuelles du sémaphore

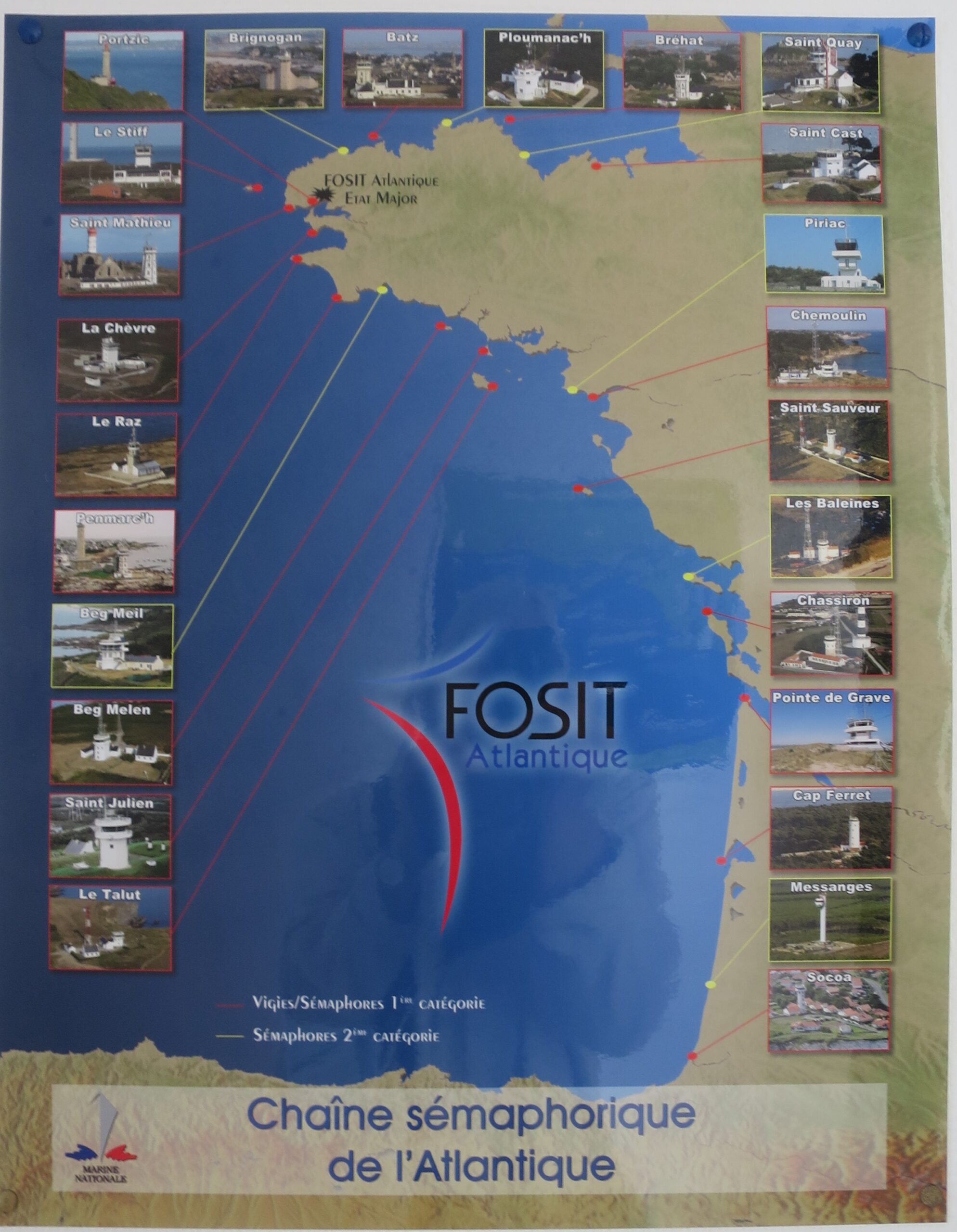

Le sémaphore de Saint-Quay-Portrieux appartient à la Marine nationale et fait partie de la chaîne sémaphorique de l’Atlantique, dispositif de surveillance de l’espace maritime, aérien et terrestre, militaire et civil qui assure une veille permanente 24h/24.

- Il surveille tout le trafic maritime en identifiant et suivant à l’AIS (Automatic Identifiation System) tous les navires croisant à proximité des côtes pour détecter toute activité illicite ou à risque.

- Il participe aux opérations de sauvegarde de la vie humaine sous la direction des CROSS,

- Il diffuse un bulletin météo pour la navigation, signale les avis de tempête,

- Il assure une veille écologique (prévention des pollutions marines),

- Il apporte son concours aux autres administrations (Douanes, police des pêches),

- Enfin, il peut conseiller les navires sur la route à suivre…

Si son rôle de transmission des communications a perdu de son importance, la veille littorale active demeure indispensable d’autant plus que les phares en mer ne sont plus gardiennés.

Les guetteurs sémaphoristes

Pour assurer toutes ces missions, un chef de poste et une equipe de guetteurs de la Marine Nationale sont actuellement affectés au sémaphore et assurent, en se relayant par quarts, une veille du lever au coucher du soleil. Cette veille peut devenir permanente 24h/24 si les circonstances l’exigent. Ils sont chargés également de l’entretien du bâtiment et des espaces verts.

De statut militaire, les guetteurs sémaphoristes des deux sexes sont recrutés entre 17 et 30 ans pour des contrats de quatre ans renouvelables et suivent une formation de plusieurs mois avant leur entrée en fonction.

Interviews

Le métier de guetteur

Présentation du Second Maitre Enora

La vie au sémaphore