économie de la grande pêche

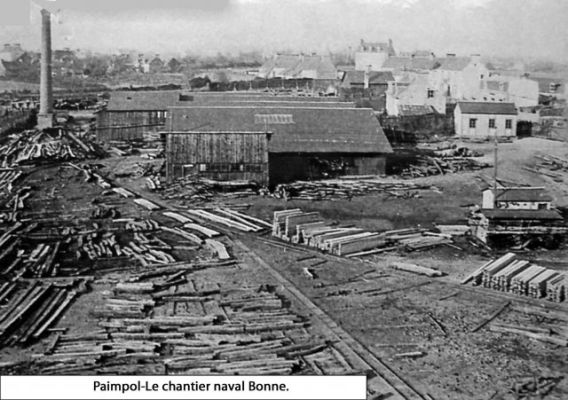

Chantier naval – Louis Marie Faudacq.

Le gagne-pain de très nombreuses familles

Pendant pratiquement trois siècles la pêche à la morue dans les eaux lointaines de Terre-Neuve ou d’Islande, a été une activité essentielle pour la Bretagne, mais aussi pour la France. Elle était perturbée par les périodes de guerres qui mettaient la pêche à l’arrêt : un grand nombre de marins devaient alors servir dans la « Royale » et les navires morutiers étaient des proies faciles pour les corsaires en mal de prise.

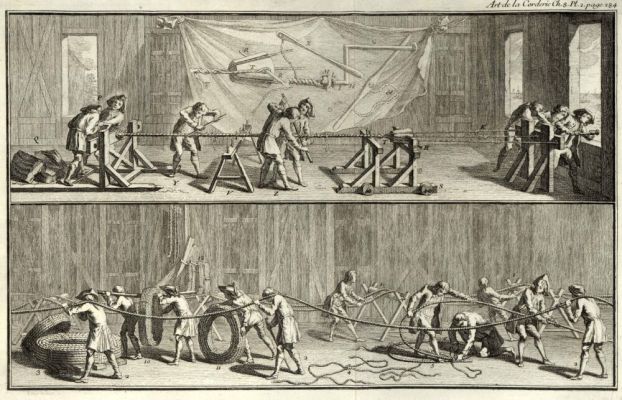

A la fin du 18e siècle, on estime que près de 12 000 marins partaient ainsi chaque année de mars à septembre. Plus de la moitié de l’effectif total des pêcheurs de France. Si on ajoute tous les métiers afférents, construction et réparation navale, voileries et corderies, avitaillement, traitement et transport du poisson etc, cela donne une idée de l’importance capitale de ce secteur, pour une population française de 25 000 000 d’habitants.

La morue représentait environ 60% du tonnage et de la valeur de toute la pêche française.

En Bretagne cette grande pêche était l’une des principales sources de revenu des habitants, de nos côtes comme de l’arrière-pays. La baie de Saint-Brieuc, avec les ports du Légué, de Dahouët, de Binic et du Portrieux, envoyait parmi les plus gros contingents d’hommes et de navires pour Terre Neuve et les bancs : 2 600 hommes en 1822 et 4 000 en 1862. En 1843, Binic a été le premier port morutier de France avec 33 navires et environ 1 600 marins embarqués. A partir de 1850, c’est plus la pêche à Islande qui s’est pratiquée, jusqu’au début du 20e siècle. Elle a employé moins de marins car les équipages étaient plus réduits, mais l’activité des chantiers navals paimpolais et tout ce qui tournait autour était florissante et a fait vivre toute une région.

Les derniers grands ports morutiers ont été Saint-Malo, Dunkerque, Fécamp et Bordeaux.

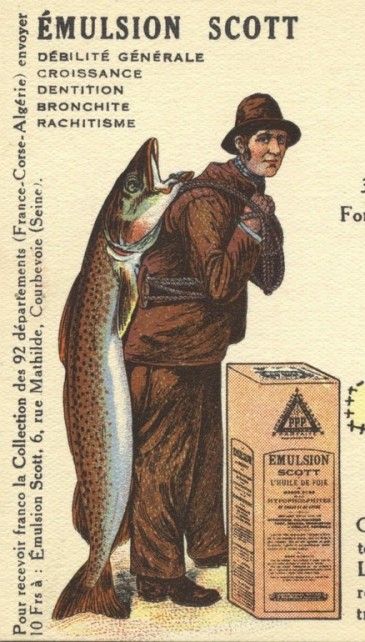

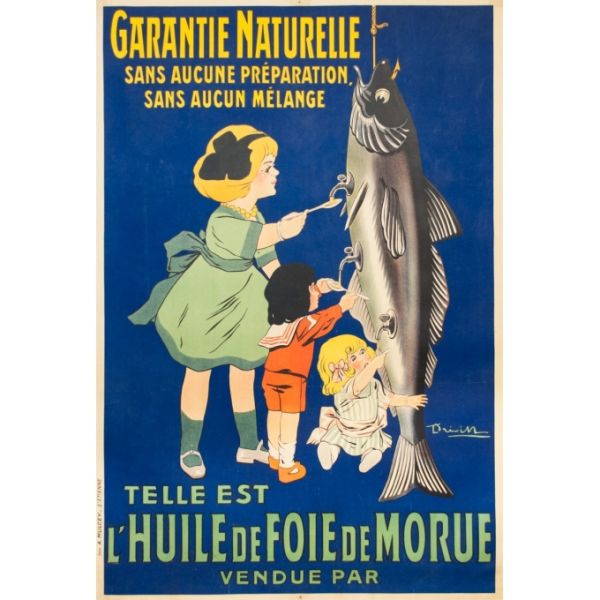

Une nourriture nécessaire

Cette pêche permettait de nourrir les populations avec une denrée nutritive, relativement bon marché, facile à transporter et à conserver. A la fin du 18e siècle il y avait en moyenne 170 jours maigre (sans viande) imposés par l’église. La morue, surnommée « bœuf du pauvre », permettait alors d’équilibrer l’alimentation des familles à bon compte. Si la marée fraîche constituait un produit de luxe, la morue salée ou séchée, avec le hareng, constituait l’alternative particulièrement en temps de Carême.

Les recettes de morue étaient nombreuses, bouillie, grillée, en brandade, à la tomate… elle était consommée partout, dans les pays du sud de l’Europe, au Brésil, aux Antilles et bien d’autres.

On estime que 45 %de cette pêche était exportée, et source de rentrée de devises étrangères. Les plus belles morues étaient destinées aux grandes villes et à l’exportation, une grosse part de la pêche était commercialisée directement à Marseille ou dans d’autres ports de Méditerranée. Les morues de moindre qualité étaient expédiées aux Antilles pour nourrir les esclaves puis, après l’abolition de l’esclavage en 1848, la main d’œuvre des plantations.

Le port de Marseille – Joseph Vernet – 1754

Une réserve de marins…

Du 17e au 19e siècle, la grande pêche a été considérée par tous les gouvernements comme la meilleure école de formation des marins, et la moins coûteuse pour l’état. En cas de besoin ces pêcheurs aguerris et connaissant la mer seraient disponibles pour former les équipages de la marine Royale.

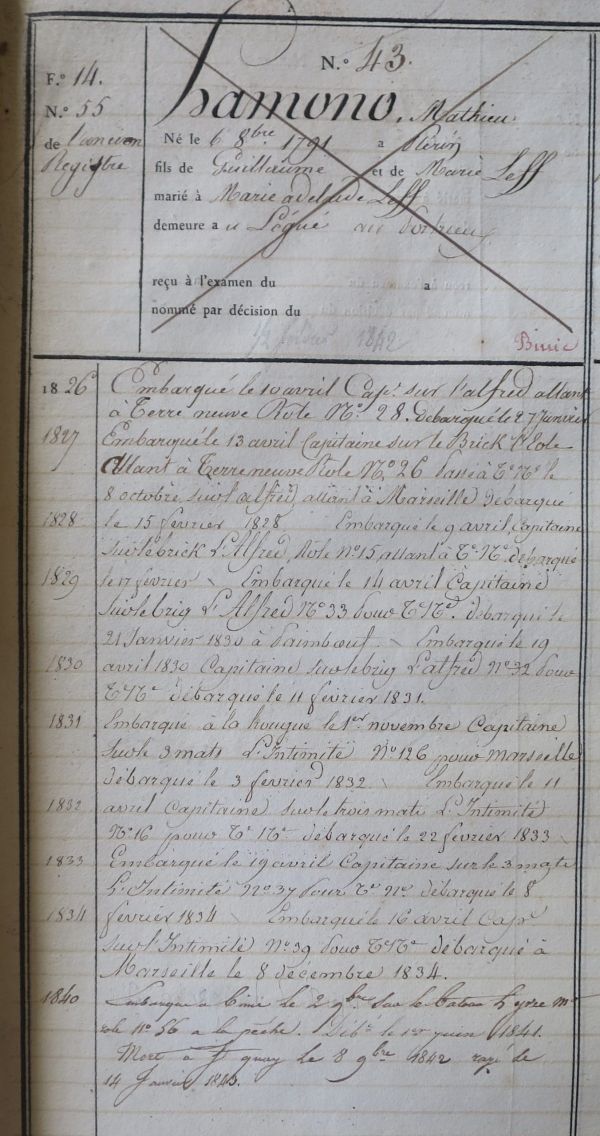

En ces temps où la maîtrise armée des mers était un enjeu capital de souveraineté, depuis Louis XIV et Colbert le système des classes, propre à la France, a permis à la Marine Royale de trouver les hommes nécessaires à la construction, l’entretien et la manœuvre des vaisseaux de sa marine de guerre. Tous les gens de mer, y compris les mousses, devaient être enregistrés auprès de l’administration pour servir par roulement sur les navires de guerre pendant parfois plusieurs années.

En échange, de ce service obligatoire, les marins bénéficiaient de quelques avantages : une petite pension versée après les années de navigation, une caisse d’invalidité financée par un pourcentage de retenue sur l’ensemble des soldes, une petite pension était également versée aux veuves. En quelque sorte, l’ancêtre des systèmes de prévoyance.

Exemple de registre matricule 1826-1840 – Service Historique de la défense – Brest

Un secteur subventionné

La grande pêche était donc assurément une activité essentielle. Et à ce titre elle a été globalement soutenue.

Conscients de son importance vitale pour les populations côtières et l’arrière-pays, de son rôle dans l’équilibre des échanges commerciaux, et de la qualité des marins formés à la pêche, tous les régimes, de la royauté à partir de Louis XIV jusqu’à la troisième république ont mis en place différentes mesures de soutien de ce secteur, comme c’était pratiqué également par l’Angleterre. Par exemple : allègements de fiscalité sur l’achat du sel et sur les taxes prélevées à la vente, primes au navire et au marin embarqué, primes au quintal de morue exporté

Il s’agissait ainsi de garantir une certaine rentabilité aux armements et d’éviter leur effondrement qui aurait précipité toute une population dans la misère et privé la marine royale (puis nationale) de marins formés.

Ces mesures resteront en vigueur jusqu’à la fin de la grande pêche traditionnelle. Raréfaction des bancs de morue, fermeture des eaux territoriales, changement de mode de pêche, élévation des niveaux de vie et changement des habitudes alimentaires ont conduit à la fin du 19e siècle à une forte baisse de la consommation de morue. Après la première guerre mondiale, la pêche morutière s’éteint totalement en baie de Saint Brieuc.