Départs et retours, armement et équipages, vie à bord

Binic bénédiction avant le départ

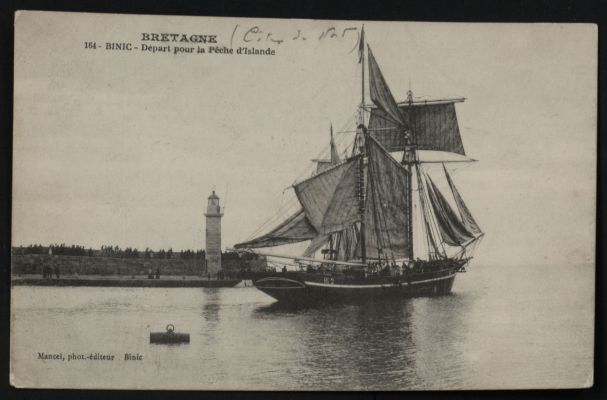

Départs et retours

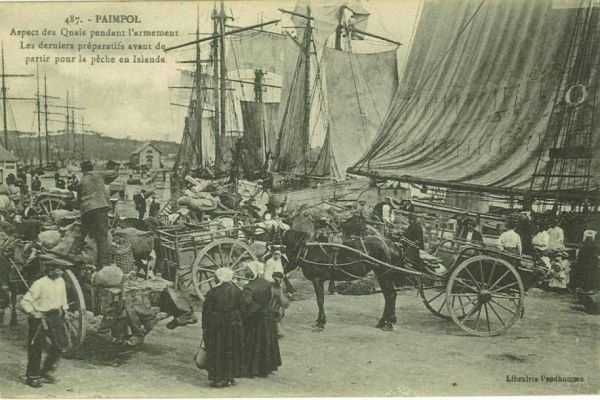

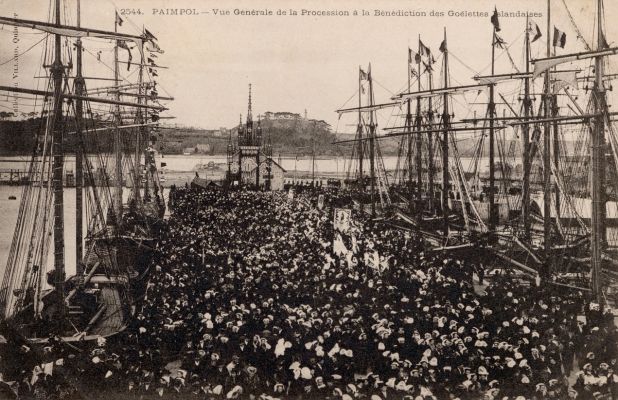

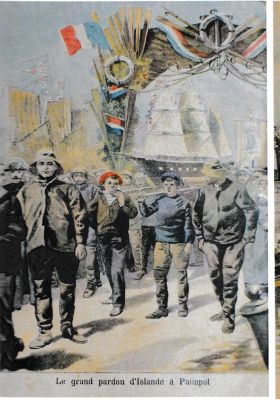

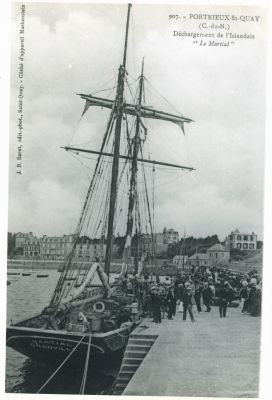

Ces campagnes dangereuses se poursuivant sur la moitié de l’année, départs et retours étaient des moments chargés d’émotion.

Ayant l’habitude de faire route ensemble, avant le départ c’est dans le profond chenal de la rade du Portrieux que se rassemblaient les navires de la baie de Saint-Brieuc

La jetée du Portrieux – Emile Querangal – 1830 (détail)

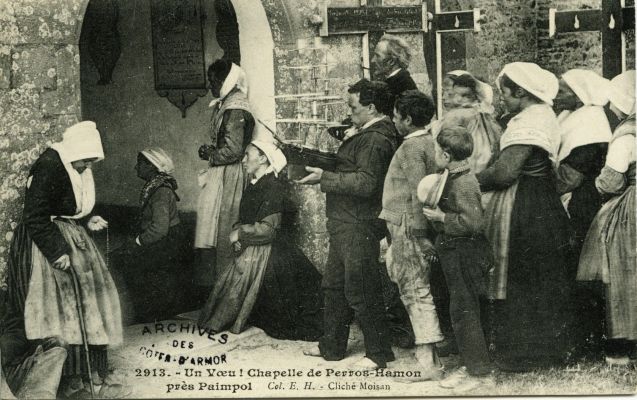

Les jours qui précédaient, c’était l’effervescence pour tout préparer et charger les navires. Les marins aimaient se placer sous la protection de la Vierge Marie. Ceux du Portrieux faisaient leurs dévotions à la chapelle Notre Dame de Kertugal, construite en 1828. Bénédiction des navires et des équipages, pardons, tout était mis en œuvre pour espérer un voyage clément. Ecoutez le cantique à Notre Dame de la Garde sur le panneau Notre Dame de Kertugal…

En partant, ils saluaient ND de la Ronce devant la grande plage. (voir panneau Eglise paroissiale)

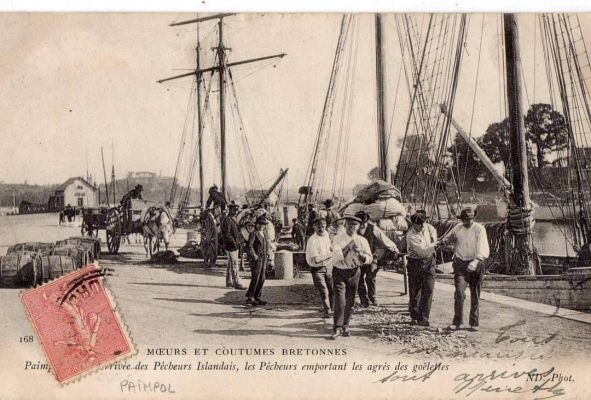

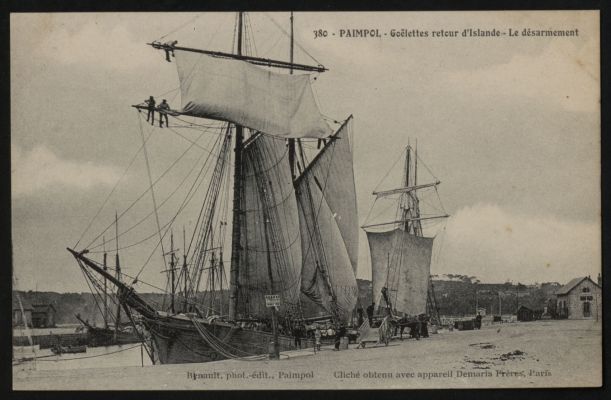

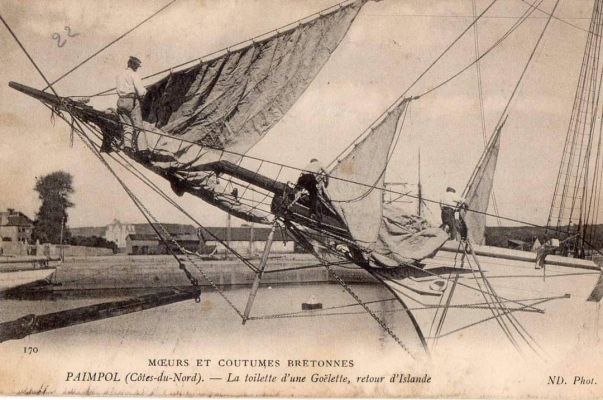

Le retour était un moment de deuil lorsqu’un navire ou un marin manquait à l’appel. Mais dans tous les ports, les habitants venaient sur les quais et les estrans pour accueillir les navires, les charrettes étaient prêtes pour le déchargement, comme sur le tableau de Boudin présenté sur le panneau, c’était un tourbillon d’activité et de liesse. Puis venait ensuite le temps de remercier la Vierge….

Armateurs et armements

Au temps de la grande pêche, l’armateur était comme de nos jours celui qui possédait le navire, ou la majorité des parts du navire. A charge pour lui de « l’armer », c’est-à-dire de l’entretenir (coque, voiles, gréement), de l’avitailler (fournir le matériel, le ravitaillement et tout ce qui était nécessaire à la campagne : sel, orins, hameçons, vivres, eau, vin, cidre, gnole, tabac…), de recruter et de rémunérer les équipages et de vendre la cargaison. Il était également responsable des conditions de vie à bord, de la sécurité et des soins médicaux et tenu de respecter toutes les réglementations.

Au Portrieux comme dans les autres ports de la baie de Saint-Brieuc, les armateurs à la grande pêche étaient de « petits » armateurs. Ils possédaient au maximum 4 ou 5 navires, sans comparaison avec les sociétés d’armement de Saint-Malo ou Granville qui pouvaient en posséder jusqu’à 20.

Parfois anciens capitaines, ils étaient le plus souvent propriétaires terriens et négociants. En baie de Saint-Brieuc, familles d’armateurs et de capitaines au long cours se confondaient : les armateurs donnant des commandements de navires à leurs fils ou leurs gendres, les capitaines à la fin de leur carrière prenant souvent des parts d’armement dans des navires.

Les cinq principales maisons d’armement du Portrieux ont ainsi exercé cette activité sur trois ou quatre générations, certaines d’entre elles ont été gérées par une veuve, assistée de fils ou de gendres qui naviguent.

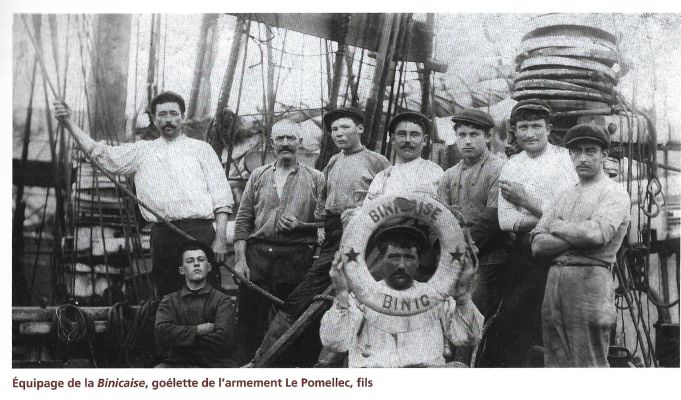

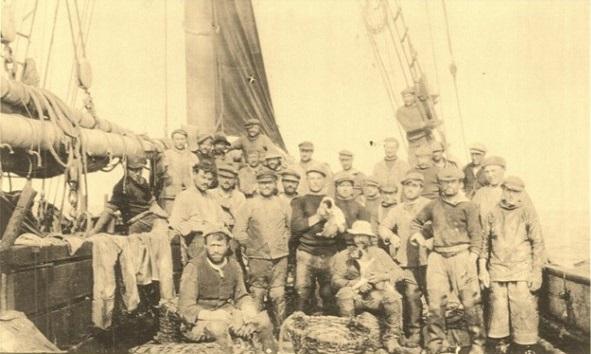

Equipages

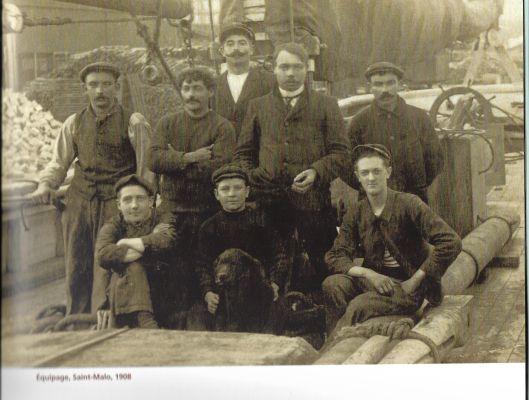

Un navire pour la grande pêche était commandé par un capitaine breveté, aidé d’un second. Responsable de la conduite du navire et de l’équipage, son engagement était consigné dans un acte notarié dans lequel l’armateur lui précisait ses missions. Il avait souvent la charge de constituer l’équipage.

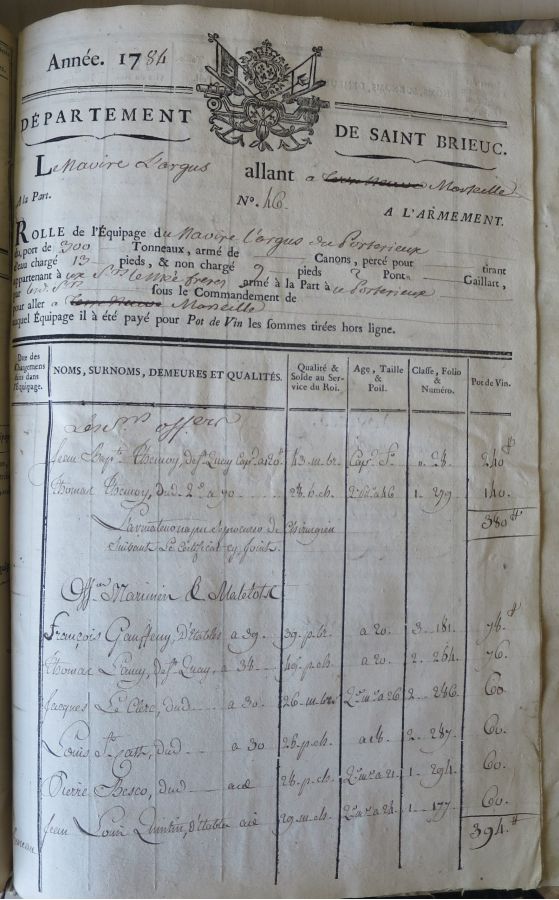

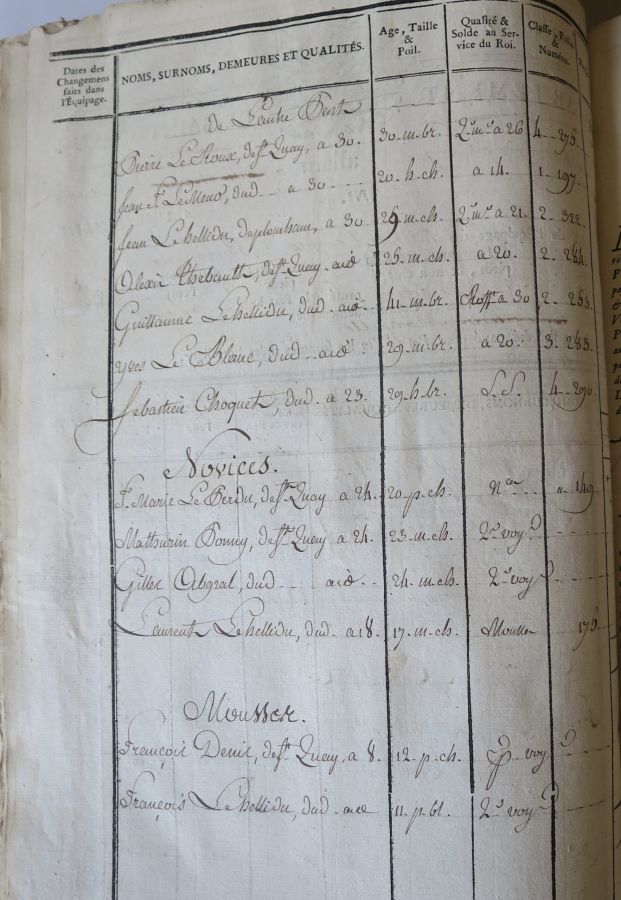

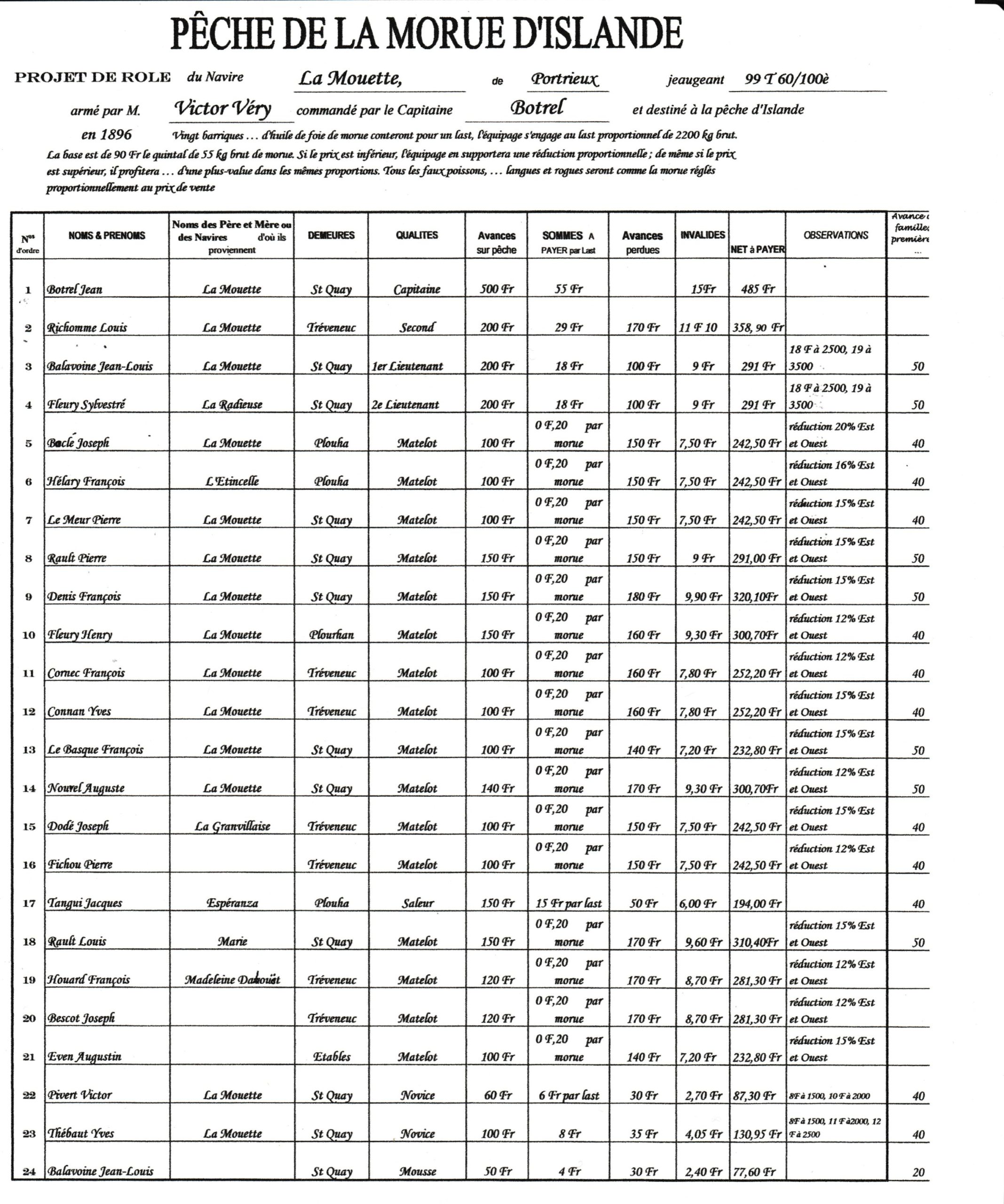

Chaque membre de l’équipage devait être inscrit maritime et signait un contrat d’engagement avec l’armateur. Le « rôle d’équipage » rassemble dans un document l’ensemble de l’équipage, les identités et les fonctions ainsi que les émoluments et avances versées avant le départ.

Rôle d’équipage de l’Argus du Portrieux – 1777 – Service Historique de la Défense – Brest.

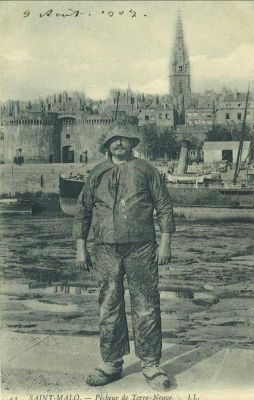

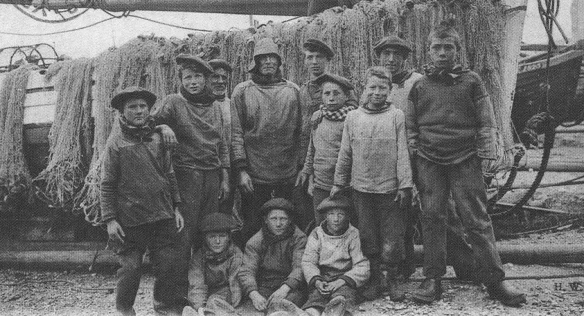

En plus du capitaine et du second, un équipage pour Terre-Neuve (de 40 à 60 hommes en fonction de la taille du navire) comprenait un lieutenant, un maître de pêche, un saleur, un cuisinier, des pêcheurs en nombre, des mousses (généralement entre 12 et 15 ans) à raison d’un pour 10 hommes, et des novices (de 16 à 25 ans mais inexpérimentés), un pour quatre hommes.

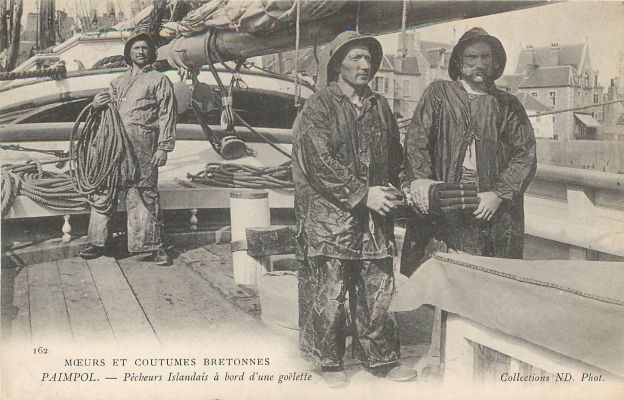

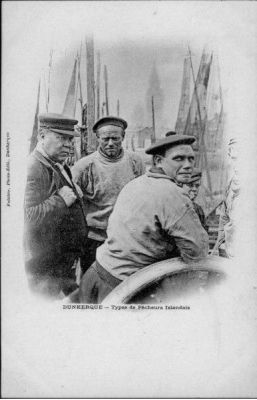

Certains pêcheurs remplissaient en plus une fonction particulière : charpentier, voilier, capelanier (chargé de la « boëtte » ou appâts pour les lignes), et les spécialités attachées au traitement du poisson : habilleur, décolleur, trancheur… Pour les bancs, on précisait pour les matelots s’ils étaient « patrons de doris » ou « avant de doris », les salaires n’étaient pas les mêmes. Pour Islande aux conditions de mer particulièrement dures, l’équipage plus réduit – souvent moins de 30 hommes – devait posséder un vrai savoir-faire pour pêcher depuis le bord et ne devait pas compter plus de deux hommes n’ayant jamais fait l’Islande. Ces marins étaient le plus souvent originaires de la côte entre Paimpol et Erquy…

Le rôle des novices était d’aller là où on avait besoin d’eux. Les mousses devaient assurer essentiellement la cuisine, le nettoyage, le service du capitaine et des autres matelots et pouvaient aussi aider à l’habillage des poissons. Ils étaient fréquemment soumis à des brimades et des mauvais traitements que nous avons peine à imaginer… Et pourtant, la plupart d’entre eux continuaient à naviguer les années suivantes.

La vie à bord

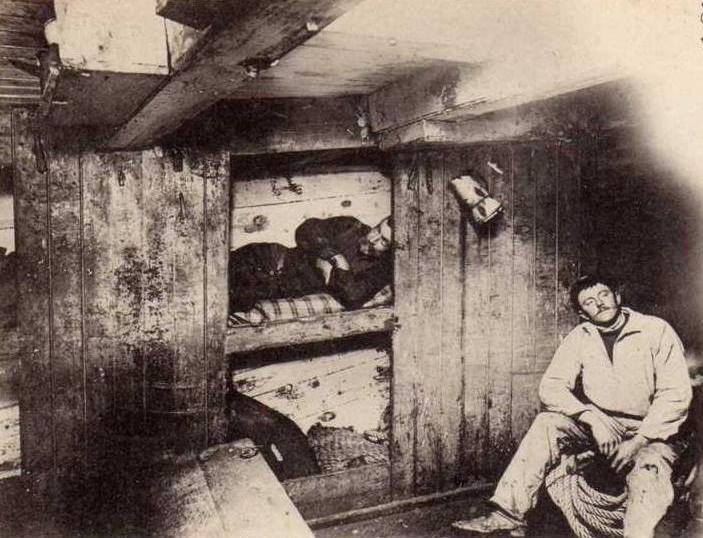

Ni confort ni hygiène

A Terre-Neuve, les matelots dormaient dans des habitations de fortune, sans confort ni hygiène, mais à terre où ils avaient la possibilité de cultiver quelques légumes. Le travail était très dur, des journées de 18 heures, et le climat rude, l’île étant parfois encore prise dans les glaces au moment de leur arrivée.

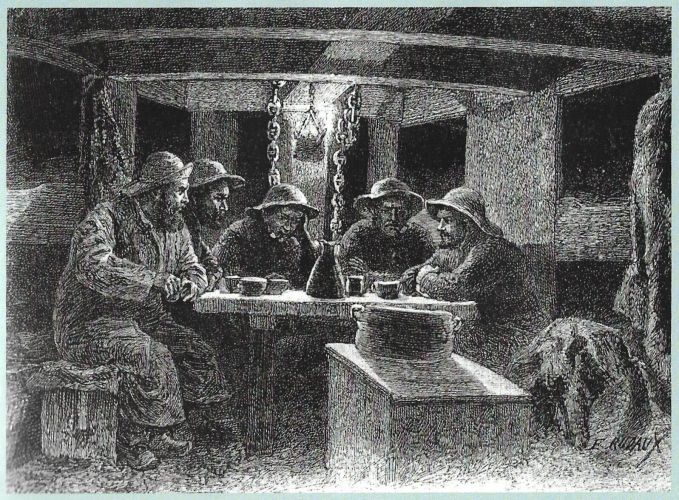

Sur les bancs et à Islande, la vie à bord était caractérisée par la promiscuité et le manque d’hygiène. L’essentiel des cales étant réservé pour le sel et les morues, si le capitaine disposait d’une petite cabine, l’espace disponible pour le poste d’équipage était très réduit et presque sans aération. Il n’offrait aux matelots que des couchettes superposées d’un mètre de haut et garnies de paillasse (rapidement humide puis pourrie) appelées « cabanes ». Et parfois il n’y en avait qu’une pour deux hommes. Le plus souvent l’absence de latrines obligeait à monter sur le pont pour se soulager et il n’y avait pas d’eau douce pour se laver. Le travail harassant dans les conditions de froid, de vent, de neige, avec des journées qui pouvaient durer jusqu’à 20 heures quand le poisson était au rendez-vous, poussait les marins à s’allonger dans leur cabane parfois sans même se dévêtir.

Edmond Rudaux – illustration pour « Pêcheurs d’Islande ».

La nourriture, très médiocre, consistait essentiellement en biscuits de mer, ragoût de têtes de morues, soupe au lard, quelques légumes frais en début de campagne, des pommes de terre et des légumes secs. L’eau croupissant rapidement, les marins buvaient du cidre coupé d’eau ou de vin. Une ration quotidienne d’eau de vie (le boujaron) était également prévue.

A bord, le capitaine faisait office de médecin et de chirurgien. Il ne disposait que d’une pharmacie de bord vérifiée avant l’embarquement.

Devant ces conditions sanitaires déplorables, fondée en 1894 pour « fournir une assistance matérielle et morale aux marins français et à leurs familles », la Société des Œuvres de Mer a armé quelques navires hôpitaux pour croiser sur les bancs de Terre-Neuve et les côtes d’Islande. Le Saint-Yves sur lequel naviguait le père Yvon, aumônier des Terre-Neuvas, dont vous pouvez visionner des extraits de films, est l’un d’eux. A partir de 1911, les bâtiments de la marine nationale ont assuré la même mission.

Un modeste hôpital fonctionnait à Saint-Pierre depuis la fin du 19e siècle. Au début du 20e siècle trois petits hôpitaux français, avec des infirmières bretonnes, étaient établis en Islande pour une centaine de lits au total.

Les maladies les plus fréquentes étaient la typhoïde, les affections pulmonaires, le scorbut, les affections articulaires… Il faut également citer les nombreuses fractures, contusions, et abcès consécutifs aux blessures aux doigts causées par les hameçons… toutes ces douleurs n’arrêtaient pas les hommes car de leur pêche dépendait le salaire au retour. A bord la prise d’alcool était le remède universel pour atténuer les douleurs. L’alcoolisme était un fléau.

Le salaire des pêcheurs

Les marins étaient rémunérés selon un système complexe qui tenait compte de la quantité pêchée par chacun, la part de pêche. En simplifiant on peut dire que le produit net de la pêche (vente de la morue et de l’huile moins les achats de boëtte et autres frais) divisé par le nombre de morues pêchées indiquait la valeur d’une morue.

Le nombre exact de morues pêchées par homme était noté sur un livret, ils étaient rémunérés en conséquence selon un pourcentage fixé à l’avance. Pour les pêcheurs en doris, le patron de doris et l’avant ne recevaient pas le même pourcentage. Pour ceux qui ne pêchaient pas, le saleur, les mousses, les novices, le pourcentage sur la pêche globale était également fixé à l’avance. La part du capitaine était débattue avec l’armateur.

Il fallait ensuite déduire de cette somme l’avance perçue avant le départ, pour permettre aux marins de s’équiper (effets personnels, vêtements de travail huilés, bottes-sabots, paillasse, tabac et menues provisions) et à leur famille d’attendre le retour. Cette avance était variable selon la réputation du pêcheur. Un bon pêcheur confirmé percevait naturellement une avance plus confortable que celle d’un débutant.

Ces payes, meilleures que celles des journaliers, faisaient vivre les familles. Seules pendant de longs mois, les femmes de marins pouvaient être lavandières, repasseuses de coiffe, couturières… et faisaient très souvent vivre une petite exploitation, un potager, un petit cheptel. A son retour, le marin pendant les quelques mois d’hiver pouvait pratiquer la pêche côtière, participer aux travaux des champs, à l’entretien de la maison ou autres activités pour lesquelles il était sollicité. Jusqu’en 1908, le four à chaux de Saint-Quay-Portrieux en employait temporairement un grand nombre.

Les pertes humaines

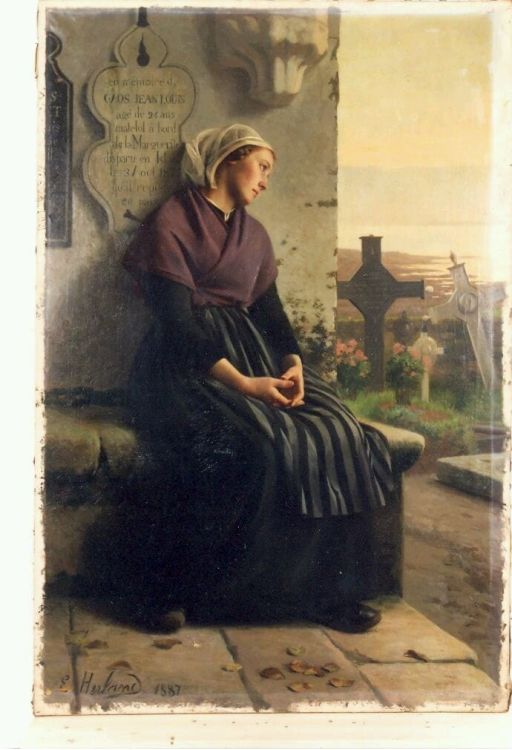

Gaud Mevel – Emma Herland – 1887

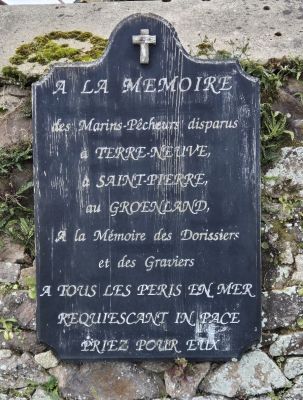

Sans statistiques globales, il est difficile de faire le compte des pertes humaines liées à la grande pêche. Mais, chaque année, nombre de marins ne revenaient pas au port à l’automne.

Naufrages, accidents, disparition de doris dans la brume sur les bancs, maladie, la mortalité était grande. Pour la campagne de 1903 sur les bancs de Terre-Neuve, le bulletin de la Société des Œuvres de Mer rapporte 13 naufrages (mais un seul corps et biens), 87 décès à la suite d’accident ou de perte dans la brume, 102 morts de maladie. En tout 205 décès, un taux de 28 décès pour 1 000 marins. C’est énorme. Pour Islande, les statistiques estiment la mortalité moyenne, toutes causes confondues, aux alentours de 12 pour 1 000. Sur les 83 années de pêche en Islande au départ du port de Paimpol, environ 2 000 personnes ont perdu la vie, 120 goélettes ont fait naufrage dont 70 perdues corps et biens.

Beaucoup de chapelles et cimetières bretons gardent le souvenir des disparus sous forme de plaques commémoratives.

Depuis 1823, une société d’assurance mutuelle s’était constituée en baie de Saint-Brieuc pour couvrir les risques des navires terre-neuviers. Mais rien n’était prévu pour les pertes humaines, considérées comme une fatalité contre laquelle on ne pouvait rien faire.

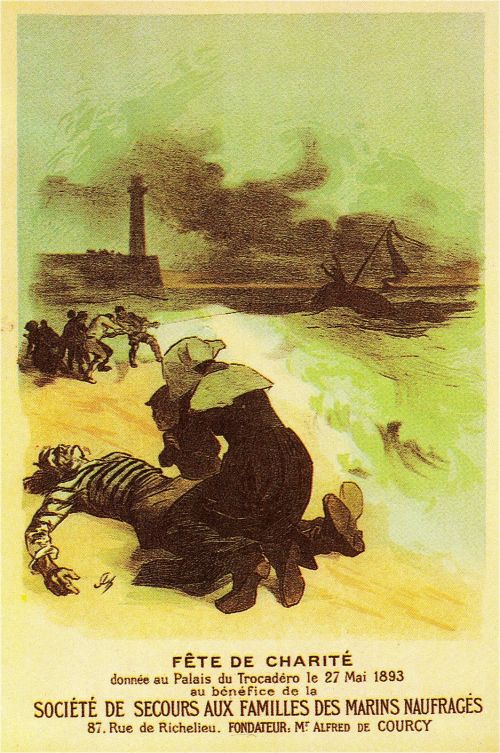

Les familles des marins disparus, sans ressources ou presque, dépendaient alors de la solidarité publique. Les veuves percevaient une maigre pension liée au statut d’inscrit maritime du disparu, et le produit de collectes et de fêtes de charité, c’était bien peu. Fondée en 1879 la « Société de Secours aux Familles des Marins Français Naufragés » commença à lever des fonds pour procurer une aide d’urgence aux familles sinistrées et contribuer aux frais scolaires des orphelins. Il n’en restait pas moins que la situation des veuves de marins et des nombreux orphelins était très précaire, sinon tragique.

Même après la fin de la grande pêche, la Société des Œuvres de Mer et la Société de Secours aux Familles des Marins Français Naufragés ont poursuivi leurs activités. Elles ont fusionné en 2018 pour former la Société de Secours et des Œuvres de Mer.

Pourquoi accepter une telle vie ?

Bagnards de la mer, galériens des brumes, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la vie des marins de la grande pêche. Pourtant année après année ils rembarquaient. Par nécessité économique sans doute, car les marins étaient mieux rémunérés que les journaliers et la pauvreté était grande tant dans les campagnes que sur la côte. Par habitude et tradition familiale également. Parfois aussi par choix personnel de ce qu’ils appelaient « le grand métier ».