Lieux, techniques de pêche et navires

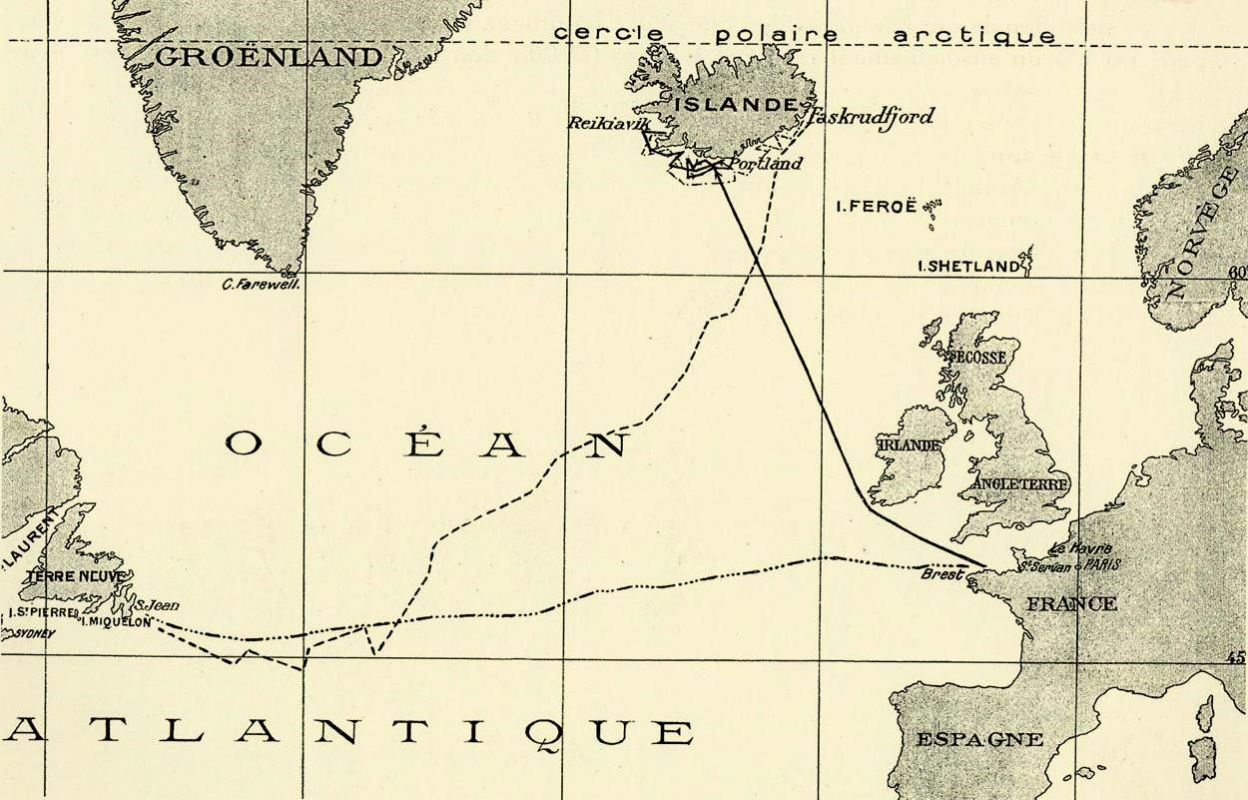

Départ pour les Bancs

Tout le monde connaît le cabillaud que nous consommons frais. Mais une fois salé et/ou séché, ce poisson prend le nom de « morue »… On l’appelle « morue sèche » s’il est salé et séché et « morue verte » s’il est simplement salé.

Ce poisson des mers froides est d’une taille variant de 50cm à 140cm et d’un poids pouvant dépasser les 20kg pour les plus gros. Jusqu’au milieu du 20e siècle on le trouvait en abondance dans les eaux du golfe du Saint-Laurent, autour de Terre-Neuve du Groënland et de l’Islande.

La grande qualité de ce poisson, la possibilité de le conserver salé et séché et de le transporter jusque dans des régions lointaines, l’huile qu’on pouvait extraire de son foie en ont fait une ressource extrêmement attractive qui attiré les pêcheurs européens dès le 15e siècle. Ainsi ils n’ont pas hésité à traverser les océans, vers Terre-Neuve, les Grands bancs ou L’Islande, pour rapporter au pays cette précieuse nourriture.

Mais ce succès a eu un revers. Pêchée trop intensément, la population de morues a fortement diminué. Depuis 1992, sa pêche est interdite à l’Est du Canada et les eaux islandaises sont aujourd’hui fermées.

Pendant trois siècles la pêche lointaine à la morue a été la grande activité des pêcheurs bretons en général et particulièrement de ceux de la baie de Saint-Brieuc. La saison de pêche se déroulait entre la fin du printemps et l’automne, les conditions de froid et de mer étant trop extrêmes en hiver. Vers le mois de mars, navires et équipages partaient pour des campagnes de 6 ou 7 mois. Trois destinations se sont succédé, chacune avec son histoire et ses techniques propres…

Terre-Neuve et Islande, deux destinations bien différentes.

Terre-Neuve

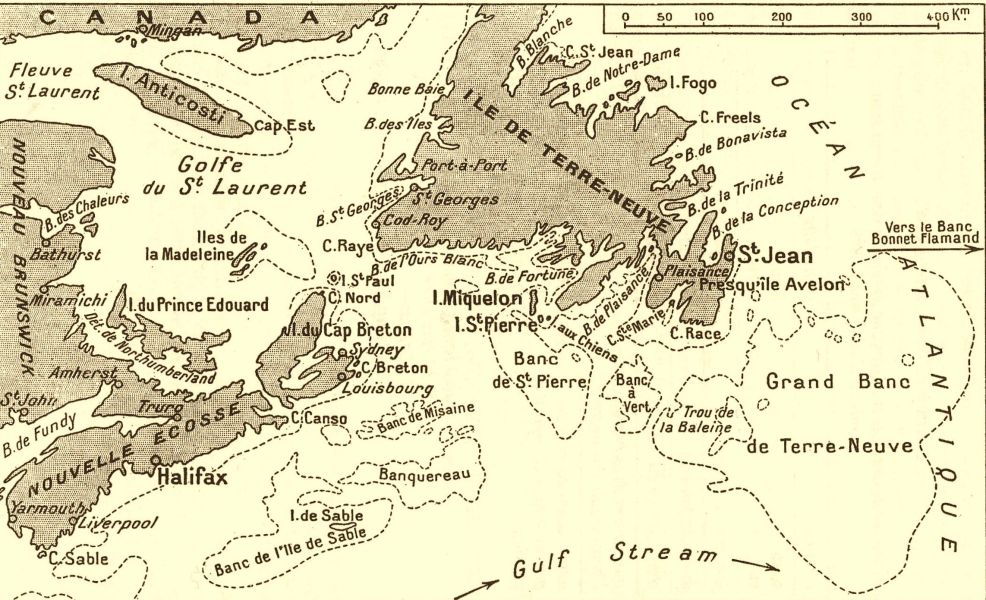

Entre le 15e et le milieu du 19e siècle, la principale destination des pêcheurs de morue de nos côtes a été Terre-Neuve.

Carte réduite de l’île de Terre-Neuve – 1784 – Service Hydrographique de la Marine

Les conflits avec l’Angleterre au sujet de la possession de l’île avaient abouti en 1713 à un partage du territoire de pêche. Jusqu’au milieu du 19e siècle, les pêcheurs (essentiellement bretons, et basques, avec un très fort contingent de pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc) y ont disposé de zones de pêche exclusives et du droit de construire et utiliser des installations à terre. Cette pratique était nommée « pêche sédentaire »

Les navires de deux ou trois mâts quittaient nos côtes en mars, avec un équipage entre 40 et 60 hommes. Pour aller à la côte de Terre-Neuve, jusqu’au 18e siècle, tous types de navires assez grands pour emporter de grosses chaloupes de pêche et un équipage nombreux ont été utilisés. Au 18e siècle et ensuite, ce sont des bricks (2 mâts) ou des 3 mâts comme ceux qui ont été représentés par Eugène Boudin qui étaient armés.

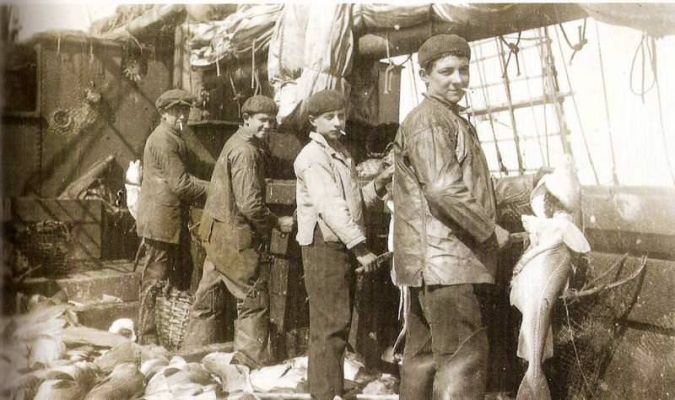

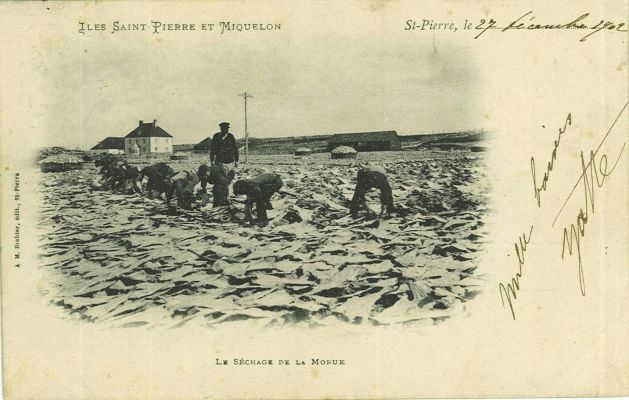

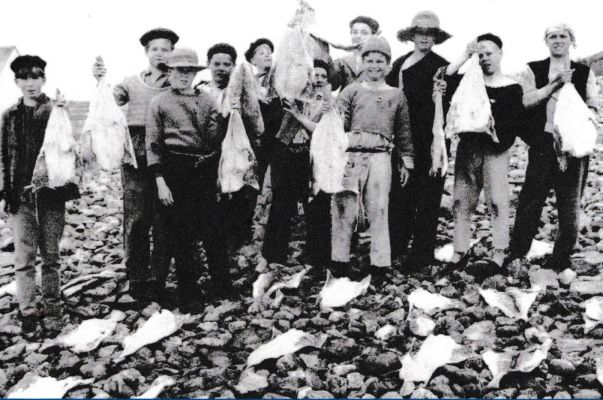

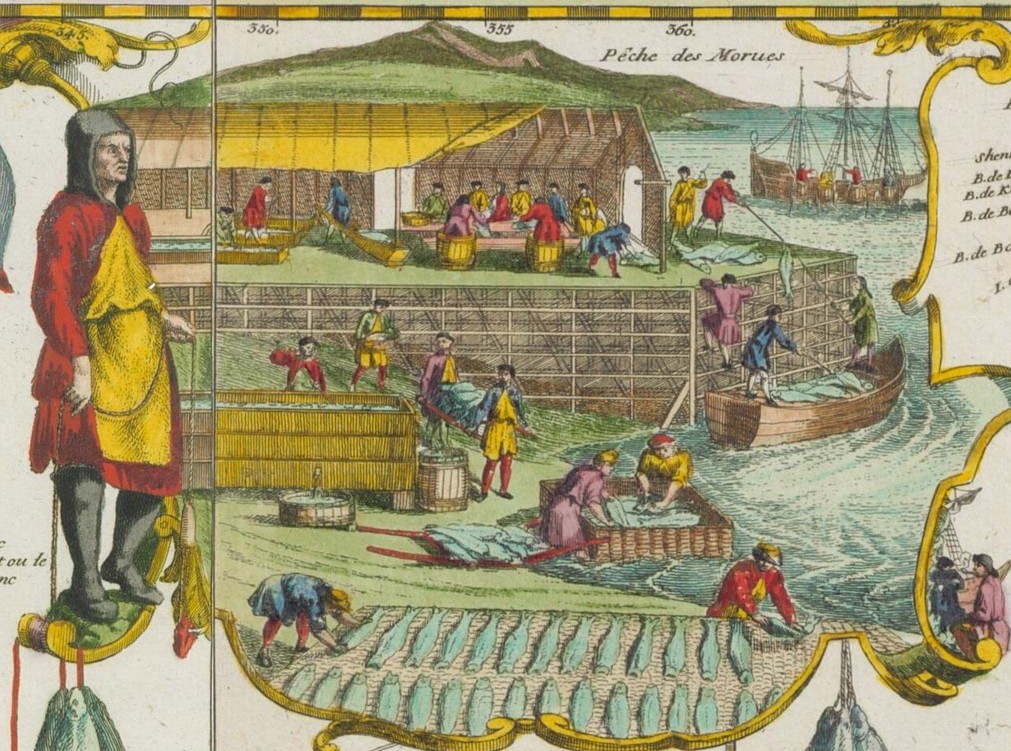

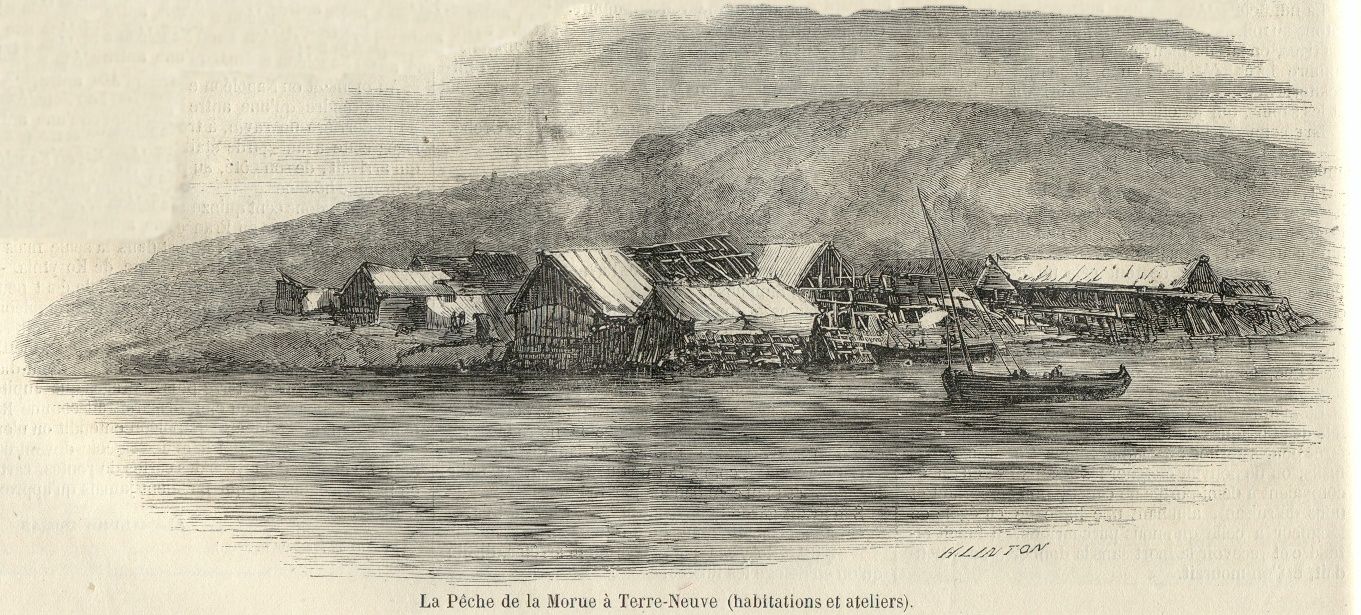

Après une traversée de 3 à 4 semaines selon les conditions de mer et de vent, ils jetaient l’ancre dans les havres de Terre-Neuve. L’arrivée pouvait être difficile si l’île était encore prise par la banquise. Les chaloupes montées par 6 à 8 hommes partaient pêcher depuis la côte et rentraient à terre chaque soir. Le poisson était alors préparé – on disait « habiller la morue » – : ouvert, vidé, étêté et débarrassé de son arrête centrale, salé et enfin étendu sur les « graves », plages de pierres plates propices au séchage du poisson. De jeunes enfants et adolescents de l’arrière-pays du Goëlo étaient chargés de cette tâche ingrate et réalisée dans des conditions difficiles. On les appelait les « graviers » Ils sont représentés dans le dessin figurant en haut à gauche du panneau.

Le retour s’effectuait généralement vers la fin du mois de septembre ou en octobre. Cette « morue sèche » était rapportée jusqu’au port d’attache pour y être vendue. Mais certains navires ne rentraient pas directement à leur port et partaient en équipage réduit vers Marseille ou d’autres ports de Méditerranée où le cours de la morue était plus favorable.

Après avoir rempli les cales de marchandises diverses, (huile, vin, savon…) ils prenaient le chemin du retour et s’approvisionnaient en sel et en eau de vie pour la prochaine campagne. Ce retour s’effectuait contre le vent, le passage de Gibraltar pouvait être problématique, et la remontée du golfe de Gascogne tourner au calvaire pour ces lourds navires qui peinaient à remonter au vent… Certains devaient même rationner la nourriture si le voyage se prolongeait.

Le Portrieux a armé pour Terre-Neuve dès le 16e siècle et cela jusqu’en 1886. En baie de St Brieuc à partir de 1850, la restriction des droits de pêches à Terre-Neuve et la diminution de la ressource a conduit les armateurs à préférer la pêche sur les bancs.

Carte de Terre-Neuve – Nicolas de Fer – 1713 (détail)

Les grands bancs de Terre-Neuve

Pourquoi ce nom de : « les bancs » ? Il s’agit d’un ensemble de plateaux sous-marins au sud-est de Terre-Neuve, au confluent du Gulf Stream et du courant du Labrador. Leur profondeur pour la plupart entre 50 et 100 mètres et les nutriments rapportés par les courants en font une zone propice à toute la vie animale, et donc à la pêche.

On sait que la pêche sur les bancs de Terre-Neuve a été pratiquée par les navires de la baie de St Brieuc depuis le 16e siècle, mais de façon moins importante que la pêche sédentaire. Elle a connu son apogée dans la deuxième partie du 19e siècle.

La pêche sur les bancs était appelée « pêche errante »

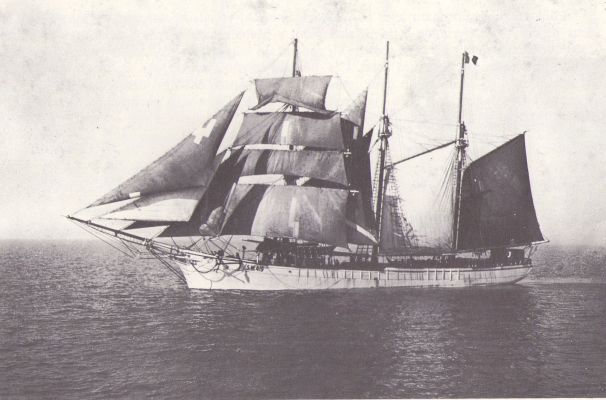

Les navires étaient les mêmes que pour la côte de Terre-Neuve : des bricks ou des 3 mâts pour un équipage entre 30 et 40 hommes.

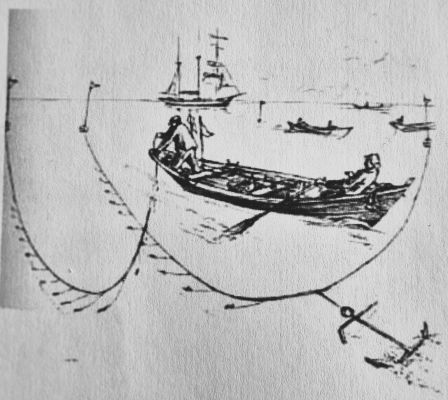

Elle s’est d’abord effectuée depuis le bord du bateau. Le navire, sous voilure réduite, se laissait dériver et chaque pêcheur (installés dans des 1/2 tonneaux placés derrière le bastingage) laissait filer des lignes.

A partir de la fin du 18e siècle, le navire se mettait à l’ancre et de grosses chaloupes avec une dizaine d’hommes étaient mises à l’eau pour poser des lignes de fond relevées 2 fois par jour. Puis dans la deuxième moitié du 19e siècle, ce furent les fameux « doris » qu’on pouvait transporter empilés sur le pont du navire, généralement 10 à 12 par bateau. Avec deux hommes à bord, le patron de doris et l’avant de doris, des lignes de 1 500 à 2 000 mètres de long munies de près de 2 000 hameçons appâtés étaient mouillées et relevées deux fois par jour. Ces embarcations légères sont restées dans les mémoires et cette technique s’est poursuivie jusqu’à l’arrivée des chalutiers motorisés au milieu du 20e siècle. La pêche en doris était très productive. Mais aussi très dangereuse car les conditions de mer étaient souvent violentes sur les bancs, et la brume fréquente. Ces fragiles embarcations pouvaient s’y perdre. Les pertes humaines sur les bancs ont été considérables.

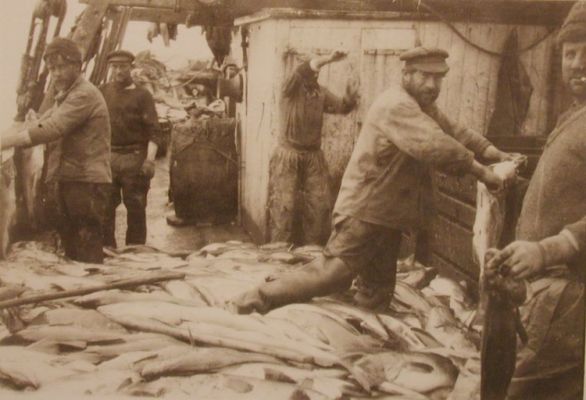

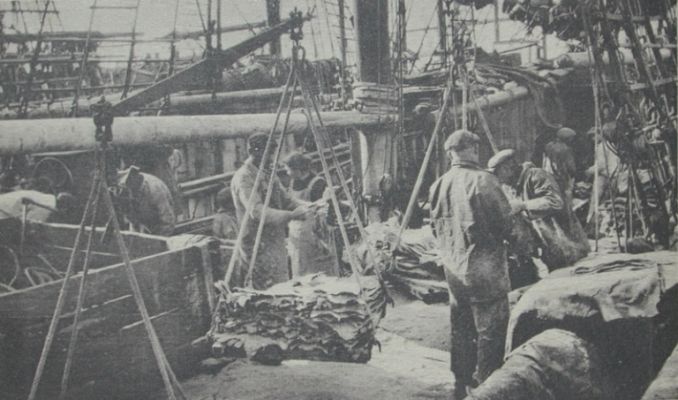

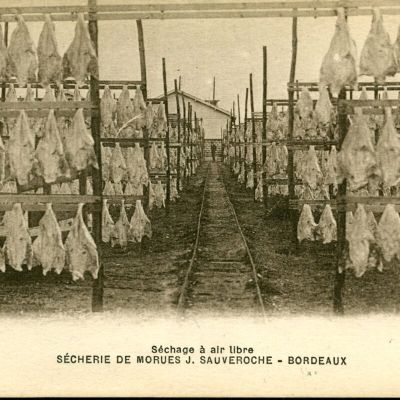

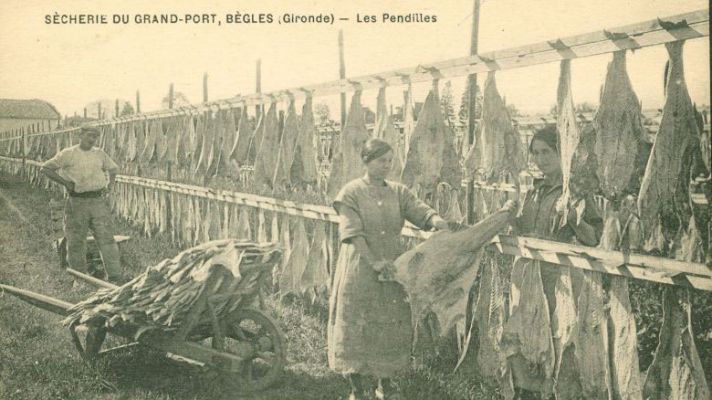

Ramené à bord, le poisson était préparé (« habillé ») sur le pont et salé dans la cale du navire. Il y restait jusqu’au retour au port d’attache, sauf si une escale à Saint-Pierre et Miquelon permettait un déchargement de la première pêche et un réapprovisionnement en sel. La morue ainsi conservée s’appelle « morue verte » et se conserve moins longtemps que la morue sèche. Débarquée, elle doit être lavée et brossée pour la débarrasser de son sel et mise à sécher en plein air.

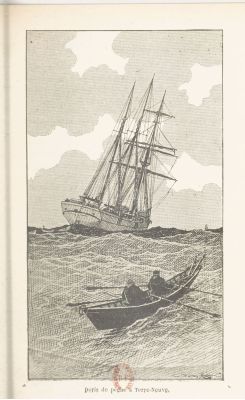

Dans la deuxième partie du 19e siècle on ne pêchait plus que sur les bancs. L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, demeuré français, était devenu un point de passage obligé pour le ravitaillement, les soins médicaux, le courrier… mais aussi pour refaire provision de sel et de boëtte (appâts) avant de repartir pour la deuxième pêche. La morue débarquée pouvait être séchée sur les graves de Saint-Pierre et transformée en morue sèche, travail dévolu à des jeunes garçons de l’arrière-pays breton, les « graviers » qui l’accomplissaient dans des conditions proches de l’esclavage. Les navires pourraient aussi ramener directement leur cargaison en France pour y être séchée. Au début du 20e siècle, la morue verte était traitée dans des sécheries mécaniques installées dans les grands ports de débarquement.

Le Portrieux, très attaché aux côtes de Terre-Neuve, a assez peu pratiqué la pêche sur les bancs. En baie de Saint-Brieuc elle s’est poursuivie jusqu’à la première guerre mondiale, mais avec moins d’intensité qu’à la côte de Terre-Neuve.

Islande

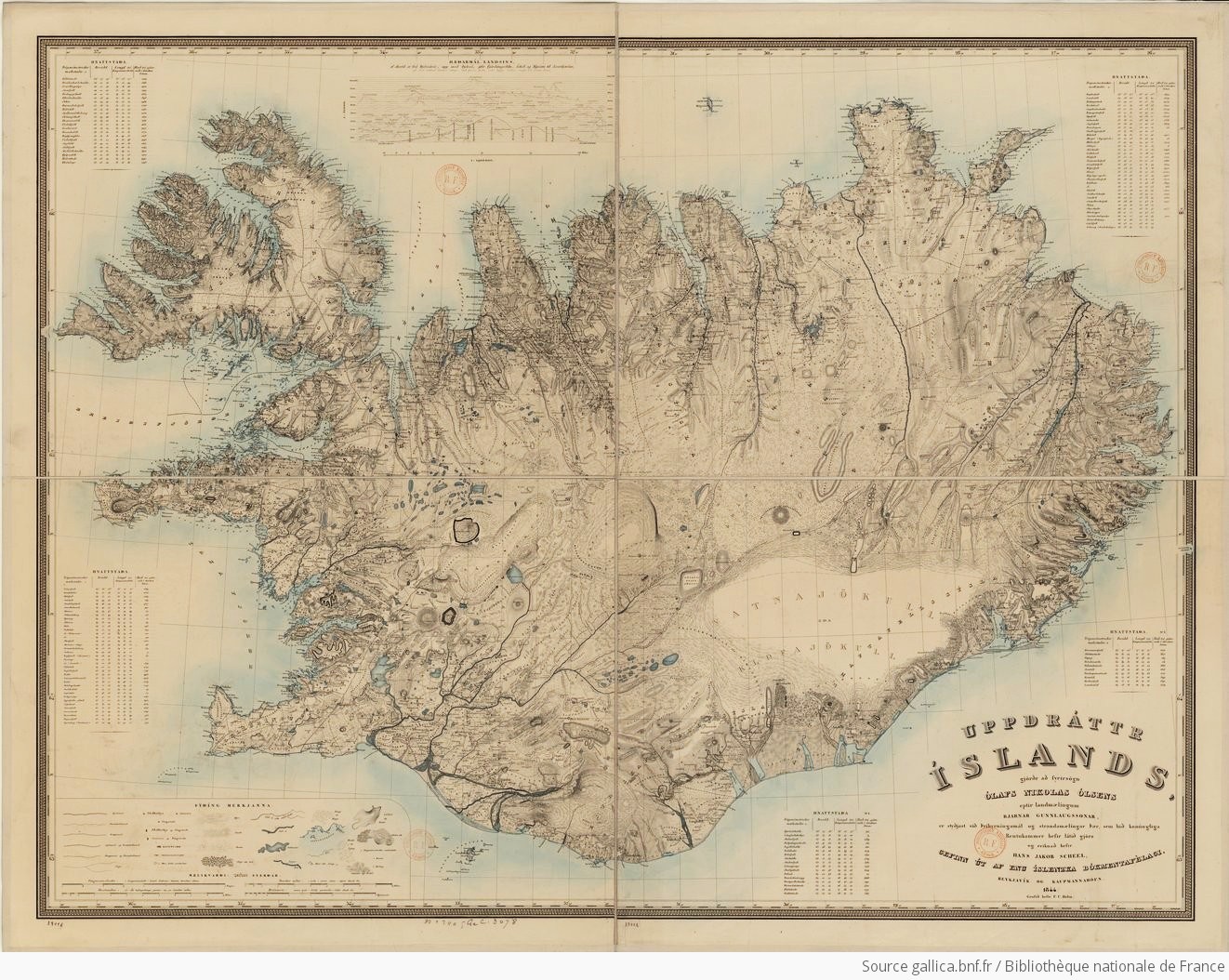

Carte d’Islande en 1844 – Olsens Olafs

Aux abords de cette côte aux rivages déchiquetés et aux fjords profonds, tempêtes et ouragans étaient fréquents, et la mer violente. Mais le poisson abondait, alors qu’il se raréfiait autour de Terre-Neuve.

Les eaux territoriales islandaises, interdites par un monopole danois, se sont entr’ouvertes en 1766, mais sans autoriser les navires étrangers à entrer dans les ports. En 1854, c’était enfin la possibilité d’aller à terre. A partir de cette date, pour profiter de ses eaux poissonneuses, les armateurs se sont massivement tournés vers la pêche « à Islande » – car ne débarquant pratiquement pas on n’était pas « en Islande »

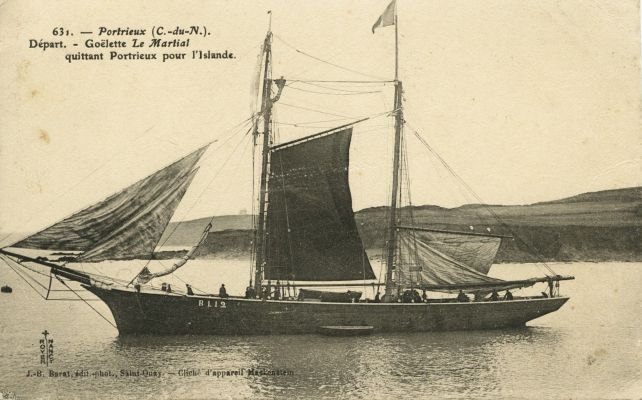

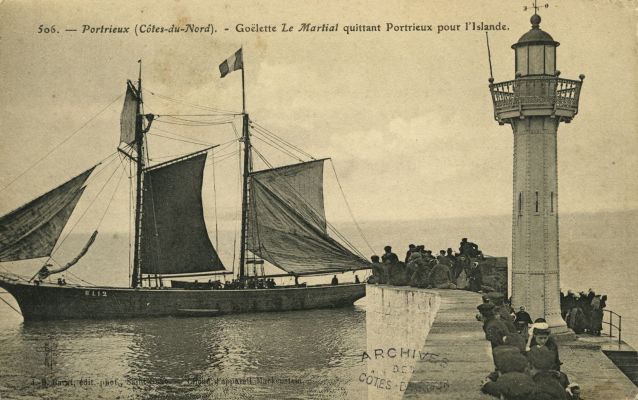

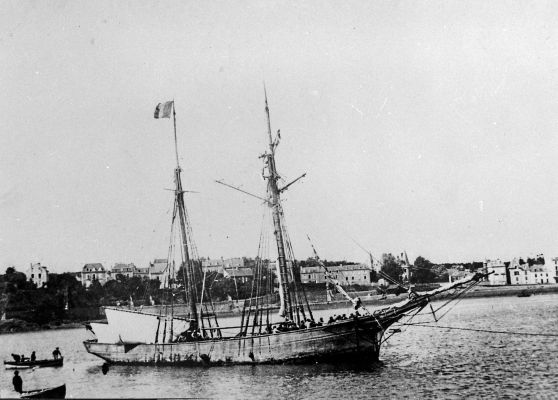

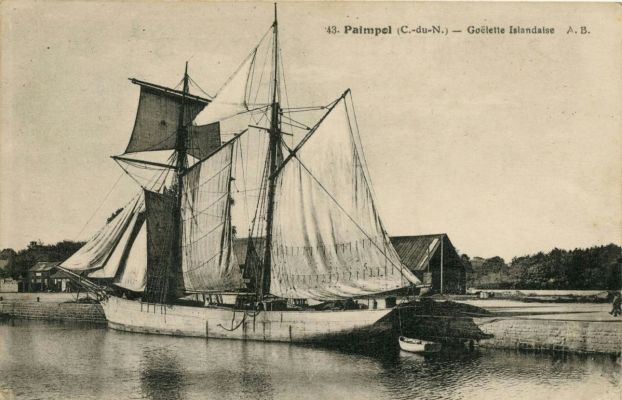

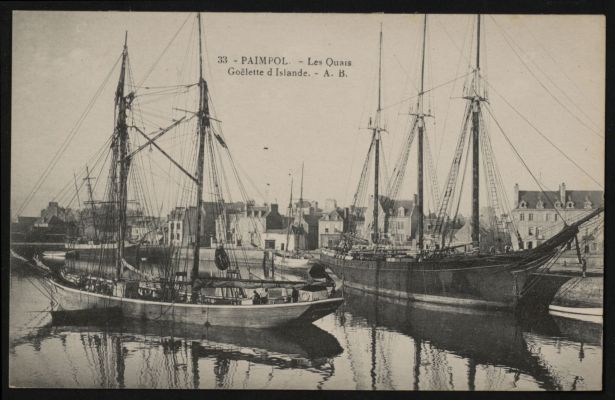

Le navire le plus adapté à la destination islandaise était la goélette paimpolaise, fine, légère et bien plus manœuvrante que les grands 3 mâts de Terre-Neuve et des bancs. Pêchant depuis le bord, plus besoin d’embarquer de « doris », l’équipage était composé d’une trentaine d’hommes, parfois moins.

Après une dizaine de jours de navigation pour rejoindre les zones de pêche, la campagne commençait début mars et était scindée en deux périodes. De mars à mai sur la côte sud, la seconde en été au nord et à l’est de l’île par de plus grands fonds et plus loin du rivage. Le retour s’effectuait en septembre.

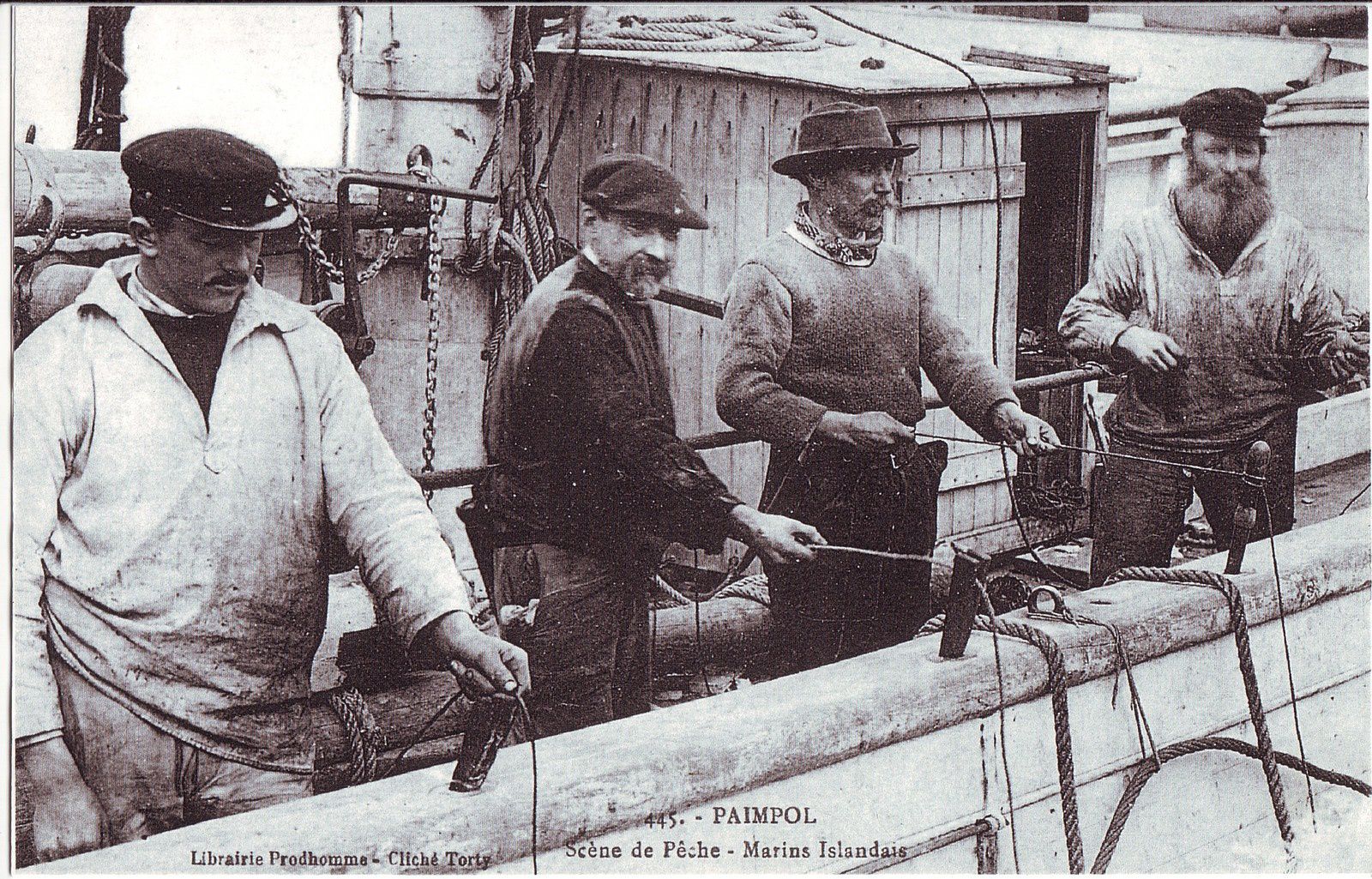

La pêche à Islande se faisait « à la traîne ». La goélette naviguait sous voilure réduite. Chaque pêcheur, depuis le bord, tenait une ligne. Longue de deux à trois cents mètres, lourdement lestée de plomb et munie de nombreux hameçons appâtés, cette ligne était extrêmement pénible à remonter.

Comme sur les bancs, une fois à bord le poisson était « habillé » sur le pont puis salé et stocké dans la cale du navire jusqu’à la fin du mois de mai, fin de la première période de pêche.

Pendant un mois, le navire pouvait relâcher dans un fjord. Chaque port d’armement avait ses habitudes : pour Le Portrieux et Binic, c’était Patrixfjord. Repos lessive et toilette pour les hommes qui appréciaient les sources chaudes islandaises, entretien du bateau, ravitaillement… Le chargement de poisson était pris par un navire « chasseur » affrété par l’armateur pour être vendu au plus vite. Puis c’était le temps de la deuxième campagne, avant le retour en septembre.

Paimpol, le port emblématique des « islandais » a été immortalisé par Pierre Loti. Les ports de la baie de saint Brieuc, Binic, le Portrieux, le Légué et Dahouet, ont aussi armé pour Islande, tout en poursuivant la pêche sur les bancs de Terre-Neuve. Au Portrieux, l’année des plus gros départs pour Islande a été 1870 avec 18 navires armés (43 pour l’ensemble de la baie de Saint-Brieuc et 48 pour Paimpol). Paimpol vers 1895 armait plus de 80 navires…

Cette pêche a cessé peu après la guerre de 14, les morutiers à vapeur remplaçant les goélettes et l’Islande limitant l’accès à ses eaux territoriales.